ラーメン業界は長年にわたり根強い人気を誇る一方で、今、大きな転換点を迎えています。都市部を中心に新規出店が続く一方で、地方では客足の減少や経営難による閉店が増えており、「ラーメン屋廃業多数?」といった現象が現実のものとなっています。その背景には、少子高齢化や人手不足、原材料価格の高騰など、さまざまな市場変化が影響しています。

こうした状況下で注目されているのが「ラーメン屋M&A」という手法です。後継者不在や経営者の高齢化といった課題に直面する店舗が、第三者に事業を引き継ぐ「ラーメン事業継承」の選択肢を取るケースが増えてきました。また、「ラーメン後継者募集の現状と課題」にもある通り、人材確保の難しさから事業承継が進まないという問題も浮き彫りになっています。

さらに、ラーメン屋の事業継承では価格設定も一つの大きなテーマとなります。店舗の設備や立地だけでなく、ブランド価値や営業権を含めた「ラーメン屋事業継承値段」の決定には専門的な視点が求められます。

本記事では、「ラーメン業界の市場動向とは?」という根本的な視点から、M&Aの具体的な進め方や成功事例、注意点に至るまで、初めての方にもわかりやすく解説していきます。ラーメン屋M&Aを検討している方にとって、有益な情報を網羅的にお届けします。

記事のポイント

- ラーメン業界の市場動向や廃業の背景

- ラーメン事業継承の注意点と課題

- ラーメン屋M&Aの成功事例と進め方

- 適正なラーメン屋事業継承値段の考え方

ラーメン屋M&Aの基本と現状を知る

- 市場動向

- 廃業多数?その背景に迫る

- ラーメンM&A事例に学ぶ成功の秘訣

- ラーメン屋譲ります案件の探し方

- 事業継承で注意すべき点

市場動向

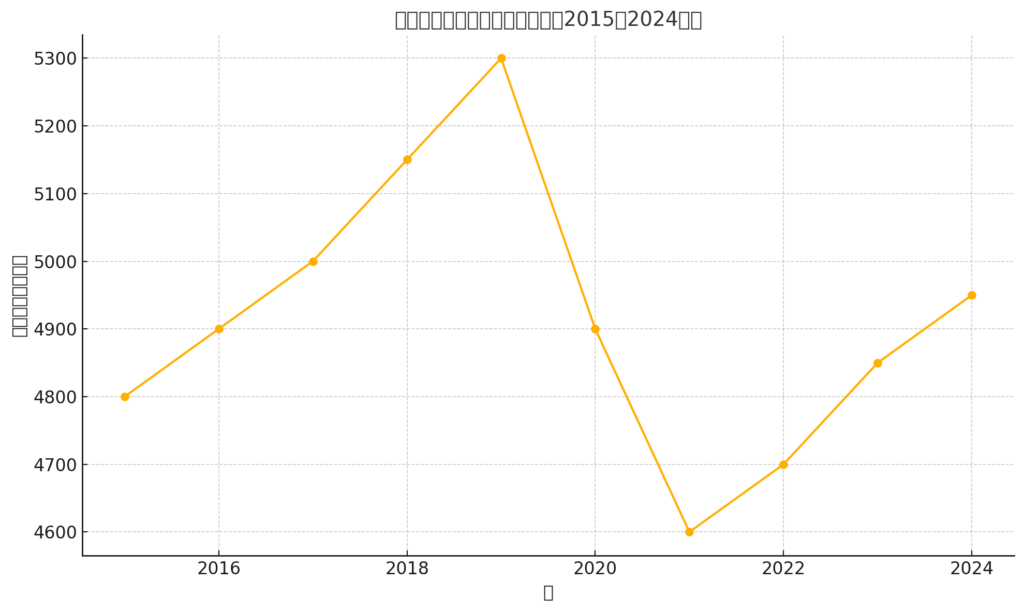

ラーメン業界は長年にわたり高い人気を維持してきましたが、近年は環境の変化が進んでいます。特に都市部では新規出店が活発な一方で、地方では客足の減少が課題となっています。

このような状況は、少子高齢化や健康志向の高まりに加えて、人手不足や原材料価格の高騰といった外的要因も大きく影響しています。さらに、テイクアウトやデリバリー対応など、新たなニーズへの柔軟な対応が求められる時代になりました。

一方で、ラーメン専門店のブランド力や個性がより重視されるようになっており、固定ファンを獲得できる店舗は安定した経営を続けています。市場全体としては縮小傾向が見られるものの、差別化と柔軟な経営戦略によってチャンスは残されています。

廃業多数?その背景に迫る

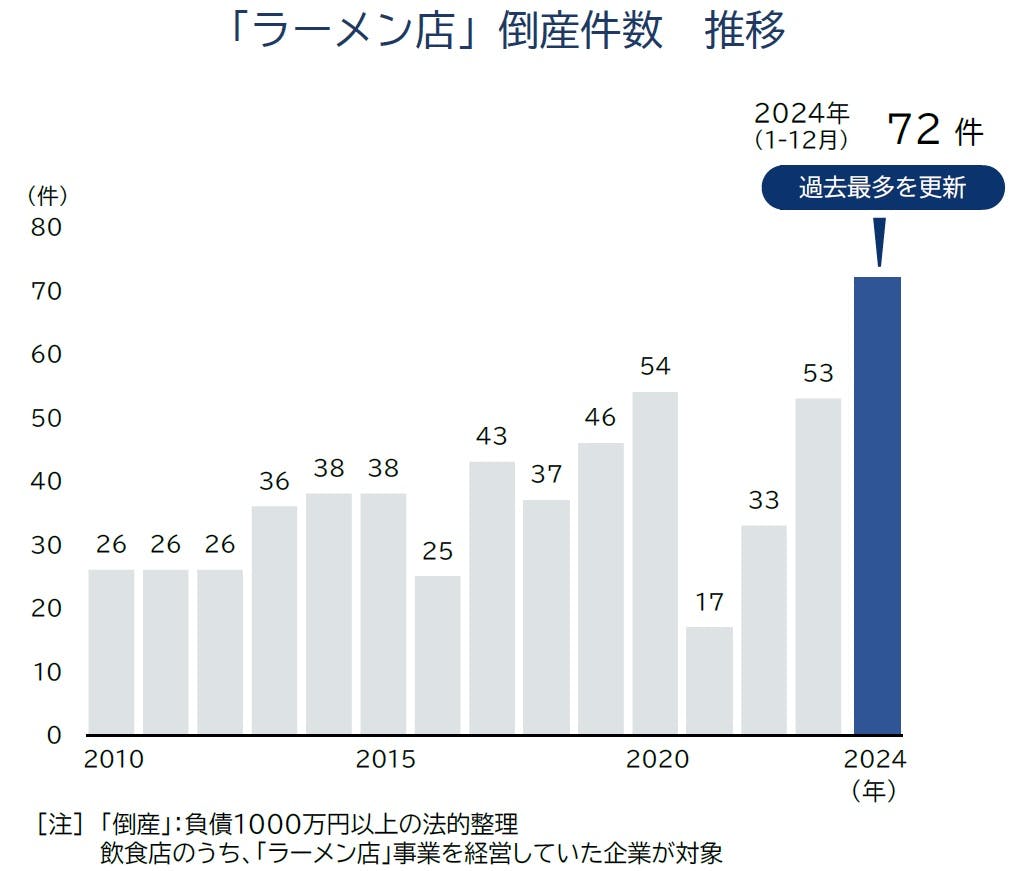

実際に、近年ラーメン店の廃業が増加しているというデータが出ています。これは単なる飲食業界全体の流れではなく、ラーメン業態特有の事情も絡んでいます。

その一つが「働き手の確保の難しさ」です。ラーメン店は営業時間が長く、体力的にも負担が大きい業態です。加えて、熟練の職人に依存するケースが多く、標準化が難しい点も後継者育成の障壁になっています。

また、創業者が高齢となり後継者不在のまま経営を続けられず、やむを得ず閉店を選ぶケースも目立ちます。このような構造的な問題が重なり、特に個人経営のラーメン店では持続可能な運営が難しくなっているのが現状です。

さらに最近では、経営環境そのものも厳しさを増しています。2023年度の業績データによれば、赤字に陥ったラーメン店は全体の33.8%にのぼり、減益も含めた業績悪化率は61.5%に達しました。これはコロナ禍直撃時の2020年に次ぐ高水準です。

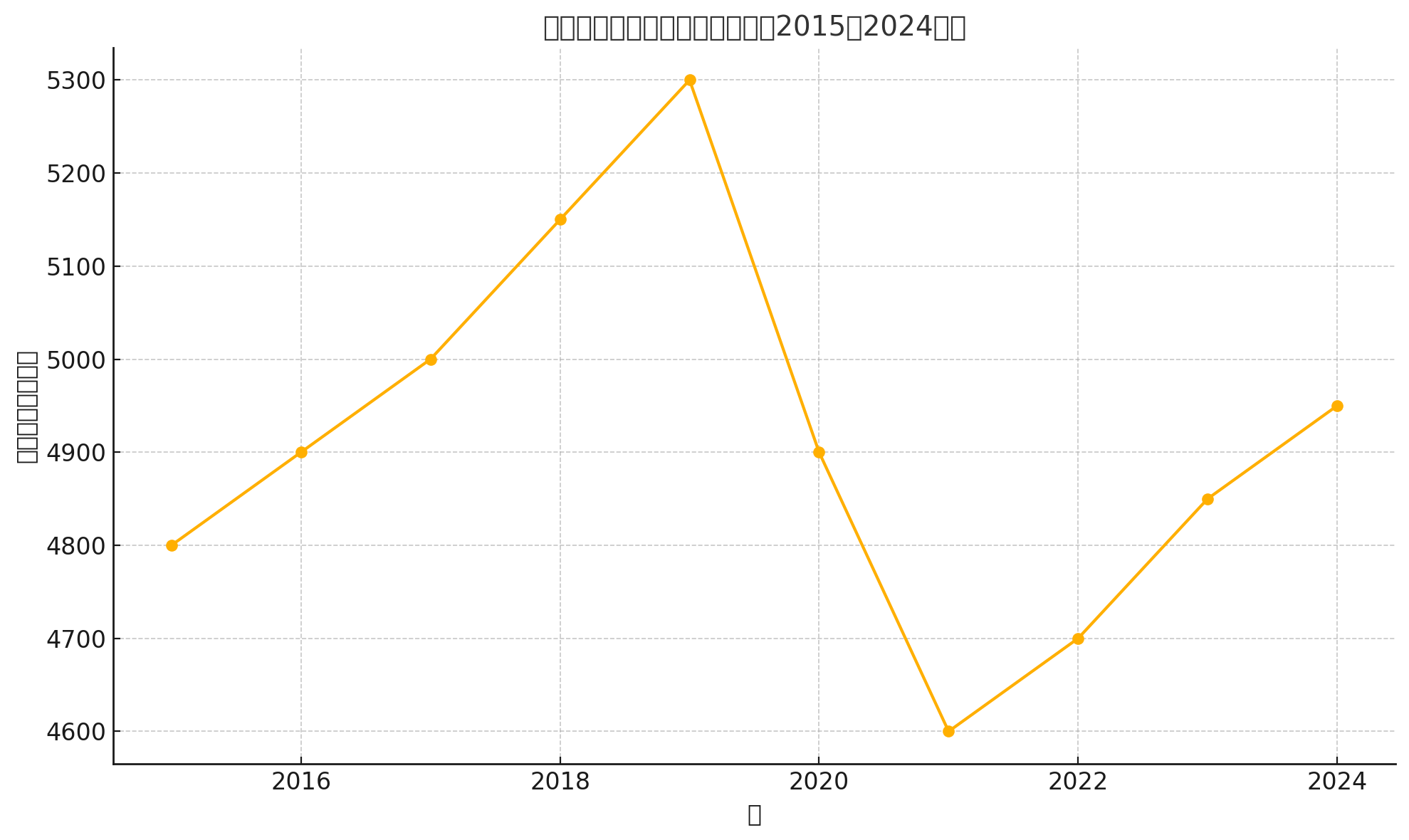

この背景には、原材料費や人件費、光熱費の急騰があるにもかかわらず、それを価格へ反映しづらいラーメン業界特有の事情があります。例えば、2024年の原材料費は2022年比で1割以上上昇しており、豚肉や背脂、麺、海苔、メンマなど多岐にわたる食材で値上げが進みました。

一方で、価格を上げすぎると客離れが起こりやすく、トッピングなしでも1杯1000円を超えると売上が落ちるという声もあります。そのため、全国平均価格は今も700円を下回る水準にとどまり、価格設定の難しさが収益確保の障壁となっています。

このような価格とコストのギャップが拡大する中、特に中小のラーメン店では事業継続が困難になっており、2025年も廃業や倒産の増加が懸念されています。

ラーメンM&A事例に学ぶ成功の秘訣

ラーメン業界におけるM&A事例は近年着実に増えています。中には、後継者不足で悩んでいた店舗が、別の企業に事業譲渡することでブランドが継続され、さらに業績を伸ばした例もあります。

成功するM&Aの共通点として、「買い手と売り手のビジョンの一致」があります。単に店舗を引き継ぐだけでなく、味やサービスの理念まで理解し継承することが、顧客離れを防ぐポイントです。

他にも、地域性を活かして他業態とコラボするなど、買収後の展開を工夫することで新たな収益モデルを構築した事例もあります。M&Aは単なる店舗の売買ではなく、成長戦略の一つとして考える視点が重要です。

ラーメン屋譲ります案件の探し方

「ラーメン屋 譲ります」といった案件は、近年M&Aプラットフォームや事業承継支援サービスを通じて多く取り扱われるようになっています。インターネットでの検索だけでなく、専門家への相談も有効です。

具体的には、地域密着型の商工会議所や税理士事務所が、譲渡希望者と購入希望者をマッチングしているケースがあります。また、M&A仲介業者に登録することで、条件に合った非公開案件を紹介してもらえることもあります。

注意すべき点は、「実際の店舗状況」を必ず確認することです。立地、設備、スタッフの引き継ぎ状況など、表面上の情報だけではわからないリスクも潜んでいます。事前の調査と契約内容の確認が重要です。

事業継承で注意すべき点

ラーメン店の事業継承は、単に店舗の引き継ぎだけでなく、「味」と「経営スタイル」の継承がセットになります。これが他の飲食業態よりも難易度が高いと言われる理由です。

特に、創業者が独自に磨き上げたレシピをどのように再現し、品質を維持していくかは大きな課題です。また、長年の常連客が多い店舗ほど、店主が変わることで客離れが起きやすい傾向にあります。

さらに、スタッフの待遇や働き方が属人的な体制になっているケースも多く、新しい体制に移行する際には業務の見直しも必要になります。こうした課題を整理し、事前に計画を立てることが、円滑な事業継承には欠かせません。

ラーメン屋M&Aを成功させるには

- 事業継承値段決めた方とは

- 後継者募集の現状と課題

- 今後を見据える視点

- 事業継承に必要な準備

- M&Aのスムーズな進め方とは

- ラーメン屋M&Aの現状と今後を理解するための要点まとめ

事業継承値段決めた方とは

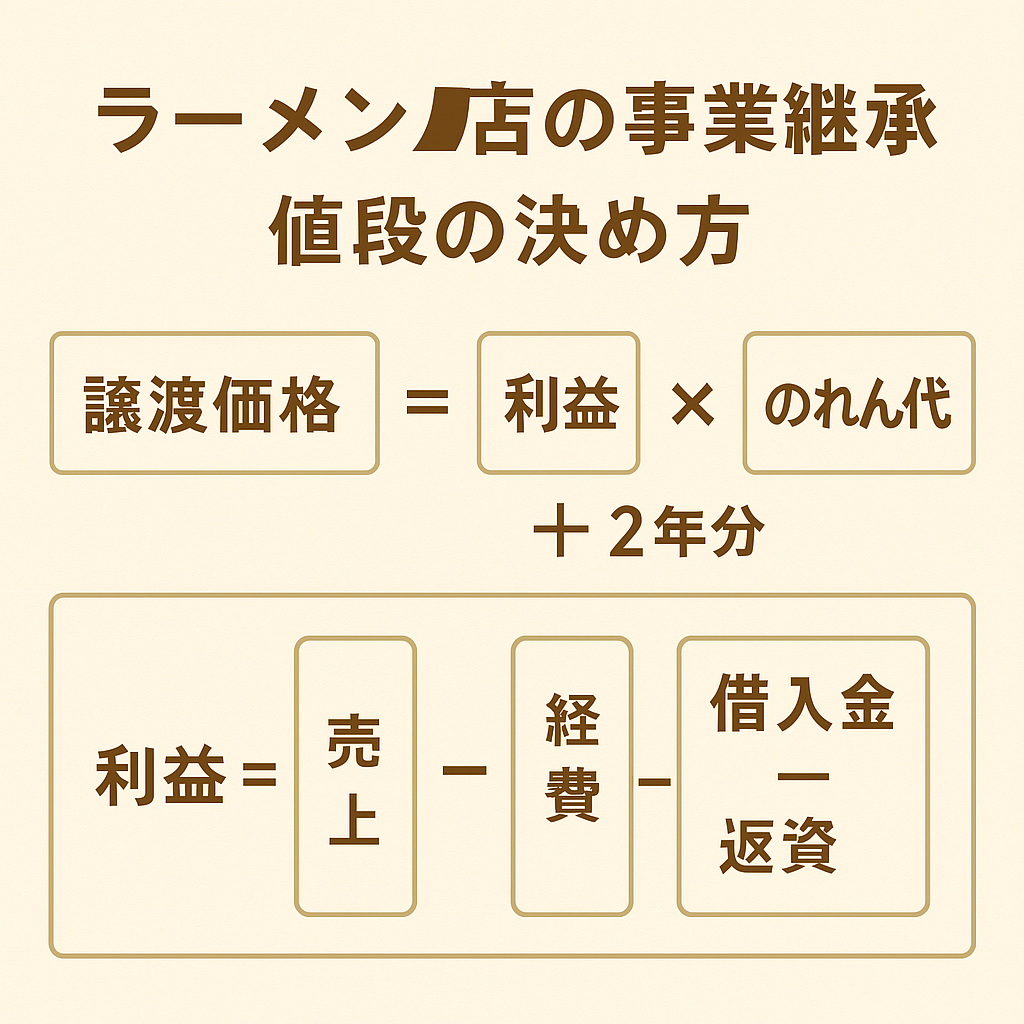

ラーメン店の事業継承において、値段の決め方は非常に重要なポイントです。単純に店舗の内装や設備の価値だけで価格を決定するわけではありません。多くの場合、「のれん代(営業権)」や「ブランド力」、さらには「立地による集客力」など無形の要素が大きく影響します。

この価格をどのように決めたらよいのか迷う方も多いですが、実際に継承を経験した方の中には、専門家の助言を得ながら適正価格を算出したケースが見られます。例えば、会計士やM&A仲介業者に依頼し、過去の売上や利益率、借入状況を基に試算を行った上で、双方が納得できる価格帯に落とし込む方法が一般的です。

特に注意すべきは、感情だけで高値をつけてしまうことです。過去の努力を価格に反映したいという気持ちは理解できますが、買い手にとっては採算が合うことが前提です。適正な査定と冷静な判断が、スムーズな事業継承の鍵となります。

後継者募集の現状と課題

ラーメン店の後継者不足は、現在深刻な問題のひとつです。創業者が高齢になっても引退できない背景には、信頼できる後継者が見つからないという現実があります。

実際、多くの店主は後継者募集をしても、応募が来ない、または条件が合わないという状況に直面しています。ラーメン業界は経験や技術が重視されるため、短期間での育成が難しい点が大きな壁になっています。また、給与面や労働時間の問題も、若者から敬遠される要因のひとつです。

これを解決するためには、経営面のマニュアル化や働きやすい労働環境の整備が求められます。さらに、SNSやM&Aサイトなどを活用して広く募集を行い、候補者とのマッチング精度を高める努力も必要です。後継者探しは時間がかかるため、早期から取り組むことが大切です。

今後を見据える視点

ラーメン業界の将来を考える上で重要なのは、「変化への対応力」です。単に味や価格で勝負する時代は過ぎ去り、今後は持続可能な経営モデルが求められています。

例えば、近年はサブスクリプションモデルの導入や、冷凍ラーメンのEC販売など、新しい試みに挑戦する店舗が増えてきました。また、ヴィーガン対応やグルテンフリーなど、健康志向に応えたメニュー開発も注目されています。

他にも、インバウンド需要を取り込むために英語メニューやキャッシュレス対応を導入するなど、時代の流れを先読みした施策が必要です。これからのラーメン店経営は、料理人としての腕前だけでなく、経営者としての戦略眼が試される時代に入っています。

事業継承に必要な準備

ラーメン店の事業継承を成功させるには、事前準備が不可欠です。準備不足のまま継承を進めてしまうと、現場が混乱し、顧客離れやスタッフの離職につながるおそれがあります。

まず最初に取り組むべきは、「店舗の現状把握」です。財務状況、契約内容、在庫や設備の状態を整理しておくことで、買い手が安心して検討できます。次に、店の特徴や強みを明文化することも大切です。看板メニューのレシピやオペレーションの手順をマニュアル化しておくと、引き継ぎがスムーズに進みます。

さらに、スタッフや取引先との関係性をどう維持するかも、事前に整理しておきましょう。顧客対応を含めた「人の部分」の引き継ぎが、事業継続の成否を大きく左右します。

M&Aのスムーズな進め方とは

ラーメン店のM&Aをスムーズに進めるには、段階的な進行と信頼関係の構築が欠かせません。いきなり価格交渉に入るのではなく、まずはお互いの希望や店舗の状況を丁寧に確認することが重要です。

実務的には、最初に秘密保持契約(NDA)を締結し、財務情報や経営状況を開示するフェーズから始まります。その後、買収側が店舗見学やヒアリングを行い、必要に応じて専門家のデューデリジェンス(資産調査)を実施します。

交渉では、価格だけでなく、スタッフの雇用継続や契約の引き継ぎ方法など、細かな条件まで詰めていく必要があります。これを怠ると、M&A成立後にトラブルへと発展するケースもあるため注意が必要です。

また、第三者の仲介を挟むことで、感情的な対立を避けながら冷静に話を進めることができます。M&Aはスピード勝負ではなく、慎重に、誠実に進める姿勢が大切です。

ラーメン屋M&Aの現状と今後を理解するための要点まとめ

- ラーメン業界全体は市場縮小傾向にある

- 都市部は新規出店が活発だが地方は集客難

- 少子高齢化や健康志向が需要減少に影響

- テイクアウトやデリバリーへの対応が求められる

- ブランド力を持つ店舗は経営が安定しやすい

- 廃業増加の要因に人手不足と職人依存がある

- 創業者高齢化と後継者不在が廃業を加速させている

- 原材料や光熱費の高騰が利益を圧迫

- ラーメン価格は全国平均700円以下で推移

- 適正価格形成が難しく値上げが客離れに直結

- 業績悪化率が60%超と高水準で推移

- 中小店舗では倒産リスクが高まっている

- M&Aは後継者不在への有効な対策となる

- 価値を決める際は無形資産や収益性も考慮すべき

- 引き継ぎ時は理念や味の継承がカギとなる