近年、「跡継ぎ いない」という悩みを抱える経営者が急増しています。跡継ぎいない店割合は全国で半数を超えるとも言われており、特に飲食業や小売業などの個人事業では深刻な問題となっています。背景には、地方から都市部への若者の流出や、なぜ継ぎたくないのかという価値観の変化があります。

また、跡継ぎいない業界としては建設業、製造業、サービス業などが代表的で、地域経済にも大きな影響を与えています。後継者不在 廃業という事態を避けるためには、早期に承継先を見つけることが重要です。

こうした中、注目されているのが後継者のいない会社を継ぐ新しい起業という選択肢です。これは、既存の事業を引き継ぎながら自身のビジネスとして展開できる方法で、リスクを抑えて起業を目指す人にも適しています。本記事では、跡継ぎがいない現状とその対策、そして事業を次世代につなげるための現実的な手段について、詳しく解説していきます。

記事のポイント

- 跡継ぎいない店が増加している背景と現状

- 後継者不在による廃業が起きる主な原因

- 跡継ぎがいない業界やその特徴

- 跡継ぎ問題への現実的な解決策と選択肢

跡継ぎいないお店の今と未来

- 割合から見る現状

- 後継者不在 廃業が増える理由とは

- なぜ継ぎたくないのか?若者の本音

- 跡継ぎいない業界

- お店売れるかを見極める3つのポイント

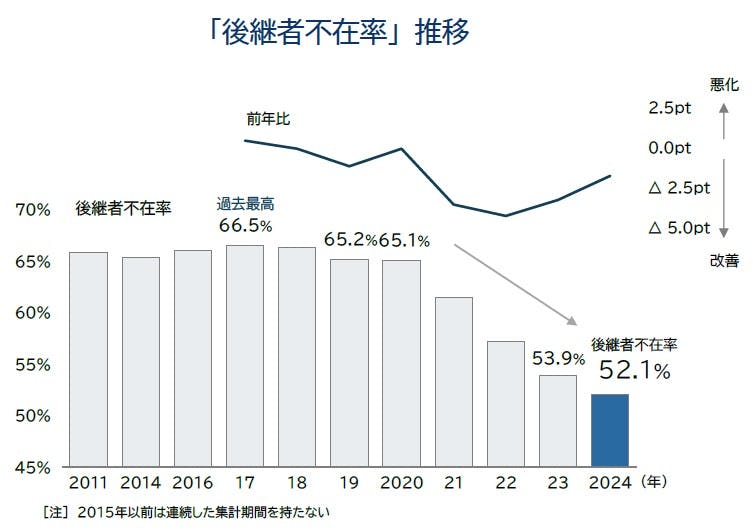

割合から見る現状

跡継ぎいない店舗が全国的に増加しており、現在、日本全国で「跡継ぎがいない」と悩む店舗の割合は非常に高く、全体の半数以上に上るとされています。特に個人経営の飲食店や小売店、地方にある老舗などではこの問題が深刻です。

背景には、少子高齢化や都市部への人口流出など、社会構造の変化が影響しています。地方の若者が地元を離れ、都会で就職や生活を選ぶ傾向が強まったことで、家業を継ぐという選択肢そのものが減っているのです。

このため、経営は続けたいが後継者が見つからず、苦渋の決断で廃業を選ぶ店舗も少なくありません。経営状況が黒字であっても、承継できなければ店を畳むしかないというケースも現実には多く存在します。

跡継ぎ不在の店舗がこれだけ多いということは、それだけ経営のバトンタッチが難しい社会状況にあるということを示しています。そしてこれは、地域経済や雇用環境にも大きな影響を及ぼしています。

後継者不在 廃業が増える理由とは

跡継ぎいない企業が増える中で、後継者不在による廃業が増加している背景には、単に「継ぐ人がいない」という問題だけでなく、経営者の高齢化や事業の将来性に対する不安など複合的な要因があります。

まず、事業承継には準備期間が必要です。しかし実際には、70代や80代になっても事業承継に着手できていない経営者が多く、健康問題などで急な引退を余儀なくされ、承継が間に合わなくなる事例も目立ちます。

また、承継候補だった子どもや親族が他の仕事に就いており、すでに別のキャリアを築いているケースも多く見られます。そのため、家族内での承継が難しくなっているのが実情です。

さらに、親族外への承継やM&Aを検討しても、時間や資金、信頼関係の構築などハードルが高く、結果として廃業を選ばざるを得ない状況に陥ってしまいます。

こうした状況が続けば、事業自体は健全でも、後継者不足により地域から店が消えていくという流れが止まらない可能性もあります。

なぜ継ぎたくないのか?若者の本音

跡継ぎいない理由の一つとして、若い世代が家業を継ぎたがらない主な理由には、「事業の将来性が見えない」「経営への不安がある」「自由が制限されそう」といった本音が隠されています。

実際、親の事業が地方で行われている場合、その土地へUターンする必要があり、今の生活を大きく変えなければならないという現実があります。パートナーや家族がいる場合は、その影響も無視できません。

さらに、現代の若者はワークライフバランスを重視する傾向が強く、仕事に生活の大部分を費やす経営者のライフスタイルに魅力を感じにくいという面もあります。

また、経営者としての能力や責任に対するプレッシャーも、家業を継ぐことへの心理的なハードルとなっています。親と比較されることへのプレッシャーや、失敗したときの責任も避けたいと考える傾向があります。

このように、単なる意欲不足ではなく、環境・価値観・社会構造の変化が影響しているのです。

跡継ぎいない業界

跡継ぎがいない業界として代表的なのが、建設業、製造業、小売業、飲食業です。特に地方で個人経営が多い業種は、後継者不在率が高くなる傾向にあります。

建設業では、長年の技術や現場のノウハウが必要とされる一方で、若い世代の就業者が少なくなっており、親族内に継がせるケースも減少しています。

製造業でも、専門性が高い工場や加工業者などは後継者不足に悩んでいます。自動車や機械部品などのサプライチェーンに関わる企業も多く、業界全体への波及が懸念されています。

飲食業や小売業も例外ではなく、コロナ禍以降の収益悪化がさらに拍車をかけています。長時間労働・不安定な収益構造が、後継者から敬遠される理由の一つになっています。

これらの業界では、「承継されなければ消えてしまう技術や文化」が存在することもあり、単なる事業問題にとどまらず、社会的な課題としても注目されています。

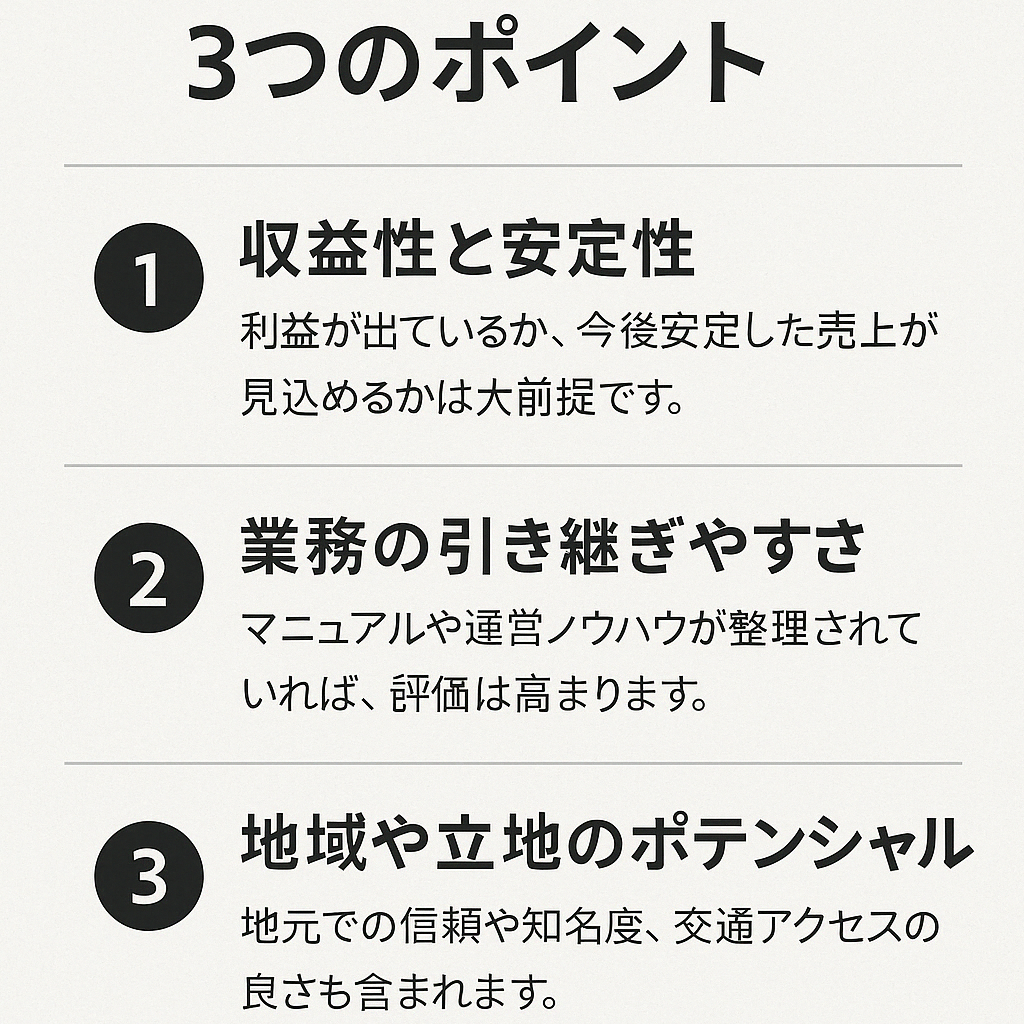

お店売れるかを見極める3つのポイント

お店を売却する際に重要なのは、「買い手が魅力を感じるかどうか」です。その判断材料として、以下の3つのポイントが特に重要になります。

1つ目は、収益性と安定性です。利益が出ているか、または今後も安定した売上が見込めるかは大前提です。たとえ現在赤字でも、改善の余地や成長性があれば買い手は付きやすくなります。

2つ目は、業務の引き継ぎやすさです。マニュアルや運営ノウハウが整理されておらず、属人的な経営が続いている場合、引き継ぎに手間がかかると判断され、敬遠されがちです。反対に、仕組み化されていれば評価は高まります。

3つ目は、地域や立地のポテンシャルです。地元での信頼や知名度、交通アクセスの良さなども含まれます。買い手にとって「その土地で事業を続ける意味」が明確であれば、売却の成功率は大きく上がります。

このように、売却を成功させるには、単に「売りたい」だけでなく、「どう見られているか」を意識することが重要です。

何度でも相談無料・登録後すぐに詳しい資料が届きます

跡継ぎいない場合の現実的な選択肢

- 会社 後継者募集の具体的な方法

- 後継者のいない会社を買う人の特徴

- 後継者のいない会社を継ぐ新しい起業

- 親族に頼らない承継方法とは?

- M&Aを活用した承継の成功事例

- 廃業を避けるために今すぐ動くべき

- 跡継ぎいない現状と事業存続への課題まとめ

会社 後継者募集の具体的な方法

跡継ぎ いない場合、会社の後継者を探すには、計画性と複数の手段を組み合わせることが重要です。まず検討すべきは、社内の人材から候補を見つけることです。幹部や長年勤めている社員の中に適任者がいれば、段階的に業務を引き継ぎながら育成していくことが可能です。

次に、社外からの登用も一つの選択肢です。ハローワークや専門の人材紹介会社、さらには経営者向けのマッチングサイトなどを活用することで、意欲ある人材と出会える可能性が広がります。最近では「事業承継マッチングサービス」なども広く使われており、業界や業種に合った人材を見つけやすくなっています。

また、事業承継に特化したイベントやセミナーへ参加することで、後継者探しのヒントやネットワークを得ることもできます。信頼できる金融機関や商工会議所に相談するのも有効です。

これらを通じて、社風や価値観にマッチした後継者を早めに見つけ、余裕を持った育成体制を整えることが、円滑な承継の鍵になります。

後継者のいない会社を買う人の特徴

後継者がいない会社を買収する人には、いくつかの共通した特徴があります。まず多いのは、すでに経営経験がある人、あるいは経営に強い関心を持つビジネスパーソンです。ゼロから起業するよりも、既存の基盤を活用して挑戦したいという考えから、事業承継を選ぶケースが増えています。

次に、自分のスキルや経験を活かしたい人も該当します。例えば、営業経験が豊富な人が、顧客基盤のある中小企業を引き継ぐことで、すぐに売上に貢献できるといった例があります。

また、地方での暮らしに興味がある都市部のビジネスパーソンも少なくありません。移住支援や地域活性化と結びついた承継案件に関心を寄せており、単なる収益目的ではなく、地域貢献を意識した買い手も増加傾向にあります。

いずれにしても、リスクとリターンをバランスよく見極められる人が多く、計画性を持って承継に臨む姿勢が共通点として挙げられます。

後継者のいない会社を継ぐ新しい起業

新しい起業の手段として「後継者不在の会社を継ぐ」という方法が注目を集めています。これまでの起業と異なり、既に顧客や売上が存在しているため、初期投資を抑えながらスピーディに事業を軌道に乗せることができるのが最大の特徴です。

特に、廃業寸前でも価値ある資産やノウハウが残っている企業は多くあります。そこに自分の知識やアイデアを加えることで、既存事業を進化させた「アップデート型起業」が実現できます。

例えば、老舗の製造業にデジタルツールを取り入れて業務効率化を図る、新しい販路を開拓するなど、過去の資産を活用しつつ、独自のスタイルで再生を図るスタートアップが増えています。

このように、起業に対して慎重な人でも始めやすい選択肢として、後継者のいない会社の承継は、現代のライフスタイルや働き方にマッチした新しいキャリアの形として注目されています。

親族に頼らない承継方法とは?

跡継ぎ いない場合でも、家族に継ぐ人がいない場合でも、事業を存続させる手段はいくつかあります。最も一般的なのが「親族外承継」です。これは社内の役員や社員に会社を引き継いでもらう方法で、すでに業務を理解しているため、比較的スムーズに移行できるのが利点です。

次に、「第三者承継」も選択肢の一つです。これは外部の企業や個人に事業を譲渡するもので、M&Aを活用する形が多くなります。この場合、買い手との信頼関係の構築が重要で、売却金額や引継ぎ期間などについて明確に取り決める必要があります。

もう一つの方法が「MBO(マネジメント・バイアウト)」です。これは現経営陣が自ら会社を買い取る形式で、社外に渡すことに抵抗がある場合に有効です。

これらの方法を選ぶ際には、税務や法律面の調整も必要となるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが望ましいでしょう。

M&Aを活用した承継の成功事例

M&Aを通じて事業承継に成功した例は数多く存在します。その中でも特徴的なのは、地域密着型の中小企業が、事業の魅力を正しくアピールすることで適切な買い手と出会えたケースです。

例えば、地方の製造業者が業界特化型のM&A仲介会社を通じて、同業種の成長企業とマッチングし、設備や人材をそのまま引き継いで円滑に承継が行われた事例があります。売却後も元経営者が一定期間アドバイザーとして関与することで、信頼関係の維持にも成功しました。

また、店舗型ビジネスでは、長年築いてきた地元の顧客との関係性が評価され、都市部から移住した個人が買収し、集客にデジタルを活用して業績を向上させた例もあります。

M&Aによる事業承継は、単に事業の売買ではなく、経営者の想いを次に繋げる手段でもあります。売り手が丁寧に情報開示を行い、買い手も事業の本質を理解したうえで進めることで、双方にとって満足度の高い結果が生まれやすくなります。

M&Aの詳しい事例についての詳しい記事はコチラ

廃業を避けるために今すぐ動くべき

廃業のリスクを減らすためには、できる限り早く事業承継の準備に着手することが重要です。特に後継者が未定の場合は、準備に時間がかかるため、先送りせず早めに行動を起こす必要があります。

まずは、今の事業の価値を客観的に見直すことから始めましょう。財務状況、従業員のスキル、顧客基盤などを把握することで、承継可能性のある資源が明確になります。

次に、承継の選択肢を洗い出します。親族承継が難しい場合は、社内人材、社外の第三者、あるいはM&Aなど、自社に適した方法を検討することが求められます。

動き出すことで、信頼できる専門家とのネットワークも築けます。中小企業の支援機関や金融機関、地域の商工団体などに相談することで、思わぬサポートやアドバイスが得られることもあるでしょう。

今すぐ行動を始めることが、将来的に「廃業せずに済む」という大きな差を生み出します。

※何回でも相談無料。全国対応・匿名OK

![]()

跡継ぎいない現状と事業存続への課題まとめ

- 跡継ぎいない店舗は全国で半数以上にのぼる

- 地方の老舗や個人経営の店で問題が深刻

- 少子高齢化と都市部への人口流出が背景にある

- 地元に戻って家業を継ぐ若者が減っている

- 黒字経営でも後継者不在で廃業となる例が多い

- 経営者の高齢化が承継準備の遅れを招いている

- 事業の将来性に不安を感じる若者が多い

- 経営者としての責任にプレッシャーを感じている

- 家業を継ぐと自由が制限されると捉えられやすい

- 建設業や製造業などで跡継ぎいない割合が高い

- 飲食業や小売業でも承継困難な状況が広がっている

- 属人的な経営は引き継ぎの大きな障壁となる

- お店の収益性と立地は売却の成否に直結する

- 社内人材の育成と社外からの登用を両立すべき

- M&Aは事業を残す現実的な手段として注目されている