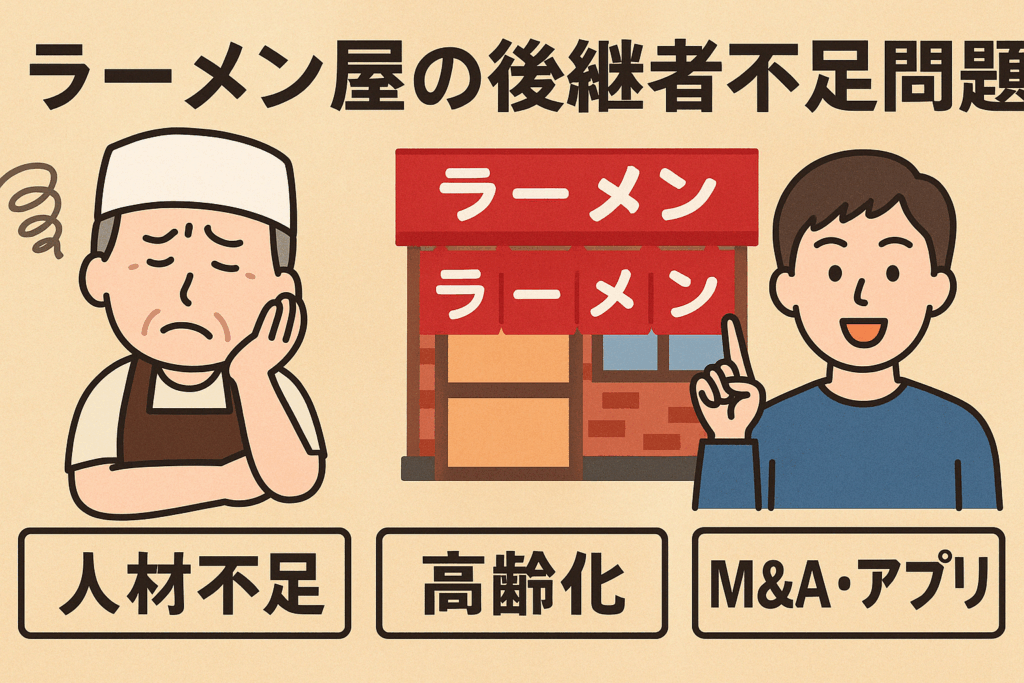

「ラーメン 屋 後継 者」と検索しているあなたは、おそらく今、店舗の将来について真剣に考えているのではないでしょうか。実際、ラーメン業界は後継者不足業界の代表格とも言われており、深刻な人材難と高齢化の波に直面しています。

特に個人経営の店舗では、体力的な問題や人手不足が重なり、赤字でなくても閉店するラーメン屋が後を絶ちません。こうした背景には、ラーメン屋高齢化が進む理由として、長時間労働や属人化した技術などが大きく関係しています。

しかし、すべての店舗が廃業に追い込まれているわけではありません。最近では、後継者マッチングアプリの活用法が広がりつつあり、店舗の魅力や想いを引き継ぎたいという意欲ある人材と出会えるチャンスも増えてきました。

さらに、より確実な方法として専門家に相談して進めるM&Aという手段も注目されています。この記事では、ラーメン店の後継者不在という課題に対し、現実的で前向きな解決策を具体的に紹介していきます。

記事のポイント

- ラーメン屋の後継者不足が起きる具体的な理由

- 高齢化や属人化が継承を難しくする背景

- 譲渡やM&Aを活用した解決策の種類

- 後継者マッチングアプリや専門家支援の活用方法

ラーメン屋後継者が見つからない現状

- ラーメン業界

- 赤字でなくても閉店するラーメン屋とは

- 高齢化が進む理由

- 継承が難しい背景

ラーメン業界

ラーメン屋後継者の問題は、業界全体の課題として顕在化しています。ラーメン業界では、後継者不足が顕著に表れています。厚生労働省の2016年の調査によると、中華料理店(ラーメン店を含む)の経営者のうち、69.1%が「後継者なし」と回答しています。これは、業界全体が構造的な課題を抱えていることを示す象徴的な数字です。

その一因として挙げられるのが、職人文化に基づく経営スタイルです。ラーメン店の多くは、創業者の強いこだわりによって支えられており、味やサービスが「個人の経験と勘」に依存しているケースが大半です。こうした属人的な運営は、第三者への技術継承を困難にし、結果として「継げる人がいない」という状況を生み出しています。

加えて、労働環境の厳しさも見逃せません。朝から深夜までの長時間勤務、休みの取りにくさ、体力的な負担の大きさなどが、若年層にとって大きな障壁となっています。現在でも多くの若者がワークライフバランスを重視する中、ラーメン店はどうしても選ばれにくい職種になっているのが現実です。

このような背景により、経営者が高齢になっても後継者が現れず、やむを得ず廃業を選択する店舗が増え続けています。特に地方では、店主一人で切り盛りしている老舗も多く、体力や健康面の限界が閉店のきっかけになるケースも少なくありません。

ラーメン業界は今、単に味やサービスを守るだけでなく、後継者を育てる仕組みそのものの見直しが急務とされています。個人の努力だけでは乗り越えられない課題が多いため、行政支援やM&A、マッチングサービスの活用など、外部のリソースを柔軟に取り入れる発想が求められています。

赤字でなくても閉店するラーメン屋とは

ラーメン屋後継者がいないことによって、黒字経営でも閉店に追い込まれるケースが増えています。見た目には繁盛しているように見えるラーメン店が、黒字であるにもかかわらず閉店するケースは決して珍しくありません。この現象は、経営者の年齢や労働負担、人手不足といった要素が複雑に絡み合って起きています。

ラーメン店は、売上を安定的に確保できていたとしても、仕込み・接客・清掃などの業務が多岐にわたるため、経営者にかかる負担が大きくなりがちです。特に一人または夫婦で切り盛りしている店舗では、年齢を重ねるごとに体力的な限界が訪れやすくなります。

さらに、スタッフの確保が難しい状況も閉店の一因となります。例えば、急な欠勤や人手不足により、営業そのものが不安定になることもあります。そうした中で「継続するより、やめた方が楽」という判断を下す経営者がいても不思議ではありません。

このようなケースでは、「黒字か赤字か」という採算性だけでは測れない事情が背後にあります。閉店を決断するタイミングは、利益よりも「継続可能性」が大きく影響していると言えるでしょう。

高齢化が進む理由

ラーメン屋後継者の不在が目立つ背景には、経営者の高齢化という大きな課題があります。多くのラーメン店では、経営者の高齢化が進んでいます。これは飲食業全体にも共通する課題ですが、ラーメン業界では特に顕著な傾向です。

その背景には、ラーメン店が個人経営を中心に成り立ってきた歴史があります。創業者が一代で築き上げた店舗を、自ら厨房に立ちながら長年守り続けるスタイルが一般的であり、世代交代のタイミングを逃すケースが少なくありません。

| 年齢層 | 割合 |

|---|---|

| 30歳未満 | 0.5% |

| 30~39歳 | 6.8% |

| 40~49歳 | 18.3% |

| 50~59歳 | 29.8% |

| 60~69歳 | 30.6% |

| 70~79歳 | 13.1% |

| 80歳以上 | 0.8% |

この統計からもわかる通り、**50歳以上の経営者が全体の74.3%**を占めており、**最も多いのは60~69歳(30.6%)**です。さらに、全体の68.0%が個人経営であることからも、高齢の店主が小規模でラーメン店を運営している実態が浮き彫りになります。

また、ラーメン業界では家族経営の店舗が多く、かつては子どもが自然に店を継ぐことが一般的でした。しかし、現在では子どもが都市部へ進学・就職し、そのまま戻らないというパターンも増えており、後継者不在のまま経営を続ける高齢店主が多くなっています。

こうした構造は、若い世代の参入を妨げるだけでなく、業界全体の持続可能性をも揺るがしかねません。高齢化が進む一方で、次世代の担い手が育たない現状は、今後さらに深刻な問題として表面化していくことが予想されます。

🍜 長年お店を守ってこられた皆さまへ

「そろそろ店を誰かに継いでもらいたい」「引退を考えているけど、廃業は避けたい」

そんな時は、M&Aによる事業継承という方法があります。

専門家があなたの想いをしっかり受け止めて、

店舗の魅力やこだわりを大切にした引き継ぎをサポートしてくれます。

▶ ご相談は無料です。まずはお気軽に下記よりご相談ください。

継承が難しい背景

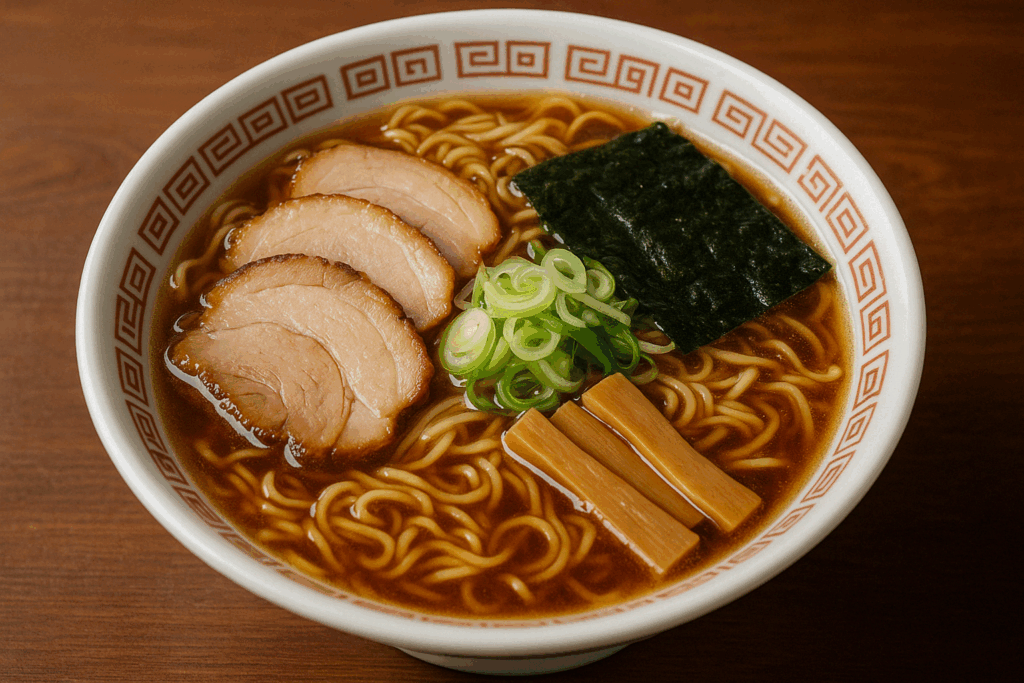

ラーメン屋後継者が育ちにくい要因の一つが、技術や味の属人化です。**ラーメン店の継承が難しいとされる最大の理由は、技術や味が属人化されている点にあります。つまり、店主個人の感覚や経験に基づくノウハウが多く、第三者に簡単に引き継げるものではないということです。

たとえば、スープの煮込み時間や具材の配合といった細かな調整は、日々の感覚によって微調整されており、明確なレシピが存在しない場合もあります。このような場合、見よう見まねでの再現は難しく、味の劣化につながるリスクもあります。

また、ラーメン店は「その店ならではの味」にファンが付きやすいため、少しの変化でも客足に大きく影響を及ぼすことがあります。これが、継承をためらわせる理由の一つです。

加えて、継承を希望する人材がそもそも少ないという現実もあります。若者にとってはハードな仕事という印象が強く、初期投資やリスクを考えると、ラーメン店を継ぐメリットよりもデメリットのほうが先に立ってしまいがちです。

このように、ラーメンの継承は技術面・心理面・経営面の3つのハードルが存在し、それぞれが複雑に絡み合っています。

ラーメン屋後継者いない時の解決策

- ラーメン屋譲りますという選択肢

- 後継者マッチングアプリの活用法

- M&Aでラーメン継承するメリット

- M&A事例に見る成功パターン

- ラーメン屋の価値を正しく伝えるコツ

- 専門家に相談して進めるM&A

- ラーメン屋後継者問題を総括する15のポイント

ラーメン屋譲りますという選択肢

ラーメン屋後継者が見つからない場合、近年注目されているのが「ラーメン屋譲ります」という選択肢です。事業の継続が難しくなったとき、「ラーメン屋譲ります」という方法を選ぶ店主が増えています。これは、店舗を閉めてしまう前に、希望する第三者に事業を引き継ぐという考え方です。

近年では、インターネット上に「事業譲渡サイト」や「後継者募集掲示板」といった専用プラットフォームも登場し、個人経営のラーメン店でもスムーズな譲渡がしやすくなってきました。譲渡の対象は、店舗の設備だけでなく、レシピや屋号、常連客のついたブランドなど多岐にわたる場合があります。

例えば、地方の人気店が「譲ります」と告知を出し、ラーメンづくりに情熱を持つ若手料理人が受け継ぐことで、閉店を免れた事例もあります。このようなマッチングは、地域のラーメン文化を残すという意味でも非常に意義深い取り組みです。

ただし、譲渡条件の交渉や契約の手続きには専門的な知識が必要となるため、信頼できる仲介者や専門家を通じて進めるのが安全です。

後継者マッチングアプリの活用法

ラーメン屋後継者を探す手段として、今注目されているのがマッチングアプリの活用です。今や後継者探しもデジタル化が進み、後継者マッチングアプリの活用が注目されています。これらのアプリは、事業を譲りたい人と引き継ぎたい人を結びつけるサービスです。

登録することで、自分のラーメン店に興味を持つ後継者候補の情報を得られ、条件やビジョンが合致すれば具体的な交渉に進むことができます。こうしたアプリには、実績のある企業が運営するものや、公的支援機関が提供する安心感の高いものもあり、初心者でも安心して利用できます。

例えば、「後継者人材バンク」や「relay(リレイ)」といったプラットフォームでは、プロフィールや店舗情報、希望条件を詳細に入力でき、条件に合う候補者とマッチングされる仕組みになっています。

ただ単に登録するだけでなく、店の強みや継承後の展望を具体的に記載することで、信頼性や魅力が高まり、後継者に選ばれやすくなります。活用する際は、プロフィールの充実や、こまめなコミュニケーションも大切です。

🍜 長年お店を守ってこられた皆さまへ

「そろそろ店を誰かに継いでもらいたい」「引退を考えているけど、廃業は避けたい」

そんな時は、M&Aによる事業継承という方法があります。

専門家があなたの想いをしっかり受け止めて、

店舗の魅力やこだわりを大切にした引き継ぎをサポートしてくれます。

※本リンクはPRを含みます。

▶ ご相談は無料です。まずはお気軽に下記よりご相談ください。

M&Aでラーメン継承するメリット

ラーメン屋後継者が見つからない場合でも、M&Aを活用すれば事業を次世代へ継承することが可能です。「自分の代で店を閉じたくない」と考える経営者にとって、M&Aを通じたラーメン継承は有力な選択肢です。M&Aとは、企業や店舗を第三者に売却・譲渡する仕組みであり、後継者不在でも事業を残すことができます。

この方法の最大の利点は、店のブランド・味・常連客といった“無形の価値”を次世代に引き継げる点です。また、譲渡によってまとまった資金を得られるため、経営者の引退後の生活資金としても活用できます。

さらに、M&Aの買い手は、すでに経営経験がある企業や個人である場合も多く、これまで以上に効率的な運営や多店舗展開に発展する可能性もあります。こうしたケースでは、店のブランド力が強まることもあります。

ただし、M&Aを成功させるには、買い手との信頼関係や適正な企業評価が不可欠です。曖昧な条件や情報不足ではトラブルに繋がるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが求められます。

M&A事例に見る成功パターン

ラーメン業界でもM&Aは着実に広がりを見せており、実際に成功している事例も多数あります。その共通点を知ることで、M&Aの活用に向けたヒントが得られるでしょう。

一つの成功例として、大手外食チェーンが地方の人気ラーメン店を買収し、味やブランドを維持したままフランチャイズ展開へと発展させたケースがあります。これにより、店主は安心して引退でき、店舗は全国規模で新たな成長機会を得ました。

また、地方のラーメン店を熱心な元常連客が引き継いだ例もあります。このケースでは、継承者が味の再現にこだわり、先代のレシピを忠実に守ることで、常連客の支持を維持できました。

成功している事例に共通しているのは、「味や雰囲気を大切にしつつ、経営面での改善を図る」という姿勢です。買い手側がラーメンに理解と情熱を持っていることも、成功の大きな要因となっています。

ラーメン屋の価値を正しく伝えるコツ

ラーメン屋後継者に事業を引き継いでもらうには、店の“本当の価値”を正しく伝えることが欠かせません。ラーメン店を譲渡・継承する際には、その店の“本当の価値”を正確に伝えることが極めて重要です。設備や立地だけでなく、味・ブランド・顧客層といった要素も大きな魅力となります。

まずは、自店の強みを言語化して整理することから始めましょう。たとえば、「自家製スープが常連に人気」「地域密着で昼の来店数が安定」など、数値や事例を交えて説明できると説得力が増します。

次に、客層や売上推移などの基本データを用意することで、買い手に安心感を与えることができます。さらに、SNSのフォロワー数やレビューサイトの評価など、デジタル上の情報も評価対象になります。

一方で、店舗の課題や改善点も正直に伝えることが大切です。これにより、信頼性が高まり、買い手も具体的な改善プランを描きやすくなります。

見せ方を工夫することで、自店の魅力を最大限に伝え、より良いマッチングが期待できるようになります。

専門家に相談して進めるM&A

ラーメン店のM&Aを進める際は、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。自力で進めようとすると、契約や税務、法務などの複雑な手続きに悩まされるリスクがあります。

M&A仲介会社や公的機関、金融機関の事業承継支援窓口などでは、経験豊富なアドバイザーが無料または低コストで相談に乗ってくれます。こうした専門家は、買い手探しから価格交渉、契約締結まで一貫してサポートしてくれる点が魅力です。

例えば、事業承継・引継ぎ支援センターでは、公的機関ならではの信頼性と中立的な立場からアドバイスを提供しており、中小規模の飲食店でも利用しやすい体制が整っています。

一方で、仲介手数料や成功報酬が発生する場合もあるため、あらかじめ費用体系を確認しておくことが大切です。時間をかけて相談先を選ぶことで、納得のいく承継が実現しやすくなります。

ラーメン店のM&Aを進める際は、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。自力で進めようとすると、契約や税務、法務などの複雑な手続きに悩まされるリスクがあります。

M&A仲介会社や公的機関、金融機関の事業承継支援窓口などでは、経験豊富なアドバイザーが無料または低コストで相談に乗ってくれます。こうした専門家は、買い手探しから価格交渉、契約締結まで一貫してサポートしてくれる点が魅力です。

例えば、事業承継・引継ぎ支援センターでは、公的機関ならではの信頼性と中立的な立場からアドバイスを提供しており、中小規模の飲食店でも利用しやすい体制が整っています。

一方で、仲介手数料や成功報酬が発生する場合もあるため、あらかじめ費用体系を確認しておくことが大切です。時間をかけて相談先を選ぶことで、納得のいく承継が実現しやすくなります。

ラーメン屋後継者問題を総括する15のポイント

- 経営者の69.1%が後継者不在と回答した調査結果がある

- 店主のこだわりが強く技術が属人化している

- 長時間労働と休暇の取りづらさが若年層に敬遠される要因

- 黒字経営でも体力的限界から閉店に至るケースが増加

- 多くのラーメン店が個人経営で事業承継が難しい

- 経営者の約74.3%が50歳以上と高齢化が進行中

- 後継候補の子どもが都市部から戻らない傾向が強い

- 味や接客のノウハウが言語化されておらず伝承しにくい

- 後継者マッチングアプリなどデジタル手段の活用が進んでいる

- M&Aによりブランドやレシピを第三者に承継できる

- 地方では常連客が店を継ぐ事例も現れている

- M&Aにより老舗ラーメン店が全国展開するケースもある

- ラーメン店の価値を数値や実績で明確にする必要がある

- 信頼できる専門家の支援でスムーズな継承が可能になる

- 後継者対策は店舗単位でなく業界全体の課題として捉えるべき

関連