「飲食店経営 疲れた」と検索してたどり着いたあなたは、きっと今、経営のどこかで限界を感じているのかもしれません。毎日忙しく働いても利益が出ず、心も体もすり減っていく――そんな状況は、多くの経営者が「飲食店経営 地獄と感じる瞬間」と語るリアルな現実です。

店舗運営にかかるコストは年々上昇し、長時間働いても手元に残るのはわずかな利益。こうした「飲食店 割に合わないと感じる背景」が、やりがいを失わせていきます。さらに「夫婦で飲食店 喧嘩が絶えない理由」のように、家族と経営を両立させる難しさに直面する方も少なくありません。

この記事では、そうした苦しみの正体を整理し、「飲食店 黒字になる までの長い道のり」をどう乗り越えるか、実際にどんな選択肢があるのかを詳しく紹介していきます。

負担を減らす手段として注目される「デジタル化と省力化で改善は可能?」という視点や、経営そのものから退くことも含めた「M&Aで飲食店経営に終止符を打つ方法」など、現実的で前向きな手段も含めて解説していきます。

限界を迎える前に、できることを一緒に考えてみませんか?

記事のポイント

- 飲食店経営が精神的・体力的に辛くなる具体的な理由

- 経営が割に合わないと感じる構造的な問題点

- 家族や夫婦での経営におけるトラブルの背景

- 経営改善や撤退のための現実的な選択肢

飲食店経営 疲れた時の現実と出口

- 地獄と感じる瞬間

- 厳しい理由を整理する

- 割に合わないと感じる背景

- 家族経営 最悪の事態とは

- 夫婦で飲食店 喧嘩が絶えない理由

地獄と感じる瞬間

飲食店経営者が「地獄」と感じる瞬間には、共通するパターンがあります。

それは、努力しても報われないと感じたときです。

例えば、休日返上で働き続けても人手が足りず、予約を断らざるを得ない状況が続くと、収益機会の損失だけでなく精神的な限界も訪れます。さらに、従業員の急な退職や体調不良によって自分が現場に立たざるを得ない時期が重なると、経営者としての仕事と現場の作業が両方のしかかります。

また、仕入れ価格が高騰してもメニュー価格に転嫁できず、利益が削れていく現実に直面するのもつらい場面です。繁忙期でさえ利益が出ないと、努力そのものが無意味に思えてしまいます。

ここで重要なのは、経営者一人で抱え込まないことです。早期に業務を見直すか、外部の支援や仕組みの導入を検討しなければ、心身ともに消耗し続けることになります。

厳しい理由を整理する

飲食店経営が厳しいとされるのは、さまざまな要因が複雑に絡み合っているからです。

一つは、競争の激しさです。同業他社との価格競争だけでなく、コンビニやデリバリーなど異業種との戦いも避けられません。また、飲食業は客足や天候、流行など外部要因の影響を受けやすく、売上が読みにくいのも特徴です。

さらに、人材確保の難しさも見逃せません。若い世代は長時間労働や低賃金の業界を敬遠する傾向にあり、慢性的な人手不足が続いています。十分な教育ができないまま現場に立たせれば、サービス品質が落ちて客離れを引き起こすリスクも高まります。

経営を安定させるには、収益構造や働き方を時代に合わせて変えていくことが不可欠です。ただし、変化にはコストも伴うため、リスクとリターンのバランスを見極めながら判断する必要があります。

割に合わないと感じる背景

飲食店経営で「これだけ働いて、これだけの収入しかない」と感じるとき、多くの飲食店経営者は「割に合わない」と思い始めます。

この背景には、利益率の低さが関係しています。飲食業は仕入れコストや人件費、家賃などの固定費が多く、売上がある程度あっても手元に残るお金が少ない構造です。特に単価の安い店では、高い回転率を維持しなければ黒字化が難しくなります。

例えば、1日100人来店しても、材料費が高くて利益が数万円程度ということも珍しくありません。その一方で、仕込みや片付け、クレーム対応など見えない仕事が多く、休む間もなく働いてしまう状況が続きます。

このような負担と報酬のバランスが崩れた状態が続くと、やりがいだけでは続けることが困難になります。あらかじめコスト構造を精査し、労働時間と収入のバランスを見直すことが重要です。

家族経営 最悪の事態とは

飲食店経営を家族でしている際、協力体制がうまく機能すれば強みになります。しかし、感情がぶつかり合ったときは最悪の事態に発展する可能性もあります。

具体的には、経営と家庭の境界線が曖昧になることでトラブルが深刻化します。仕事の意見の食い違いが家庭内に持ち込まれたり、私生活のストレスが職場に影響を与えたりすると、どちらの関係も壊れてしまう恐れがあります。

さらに、業績が悪化した場合、誰が責任を取るかでもめることもあります。収入が不安定になると生活への影響も大きく、家族間の信頼関係にヒビが入ることもあるのです。

こうならないためには、役割分担を明確にし、感情ではなく数字や事実で話し合う仕組みが必要です。外部の第三者の意見を取り入れるのも有効な方法です。

夫婦で飲食店 喧嘩が絶えない理由

夫婦で飲食店を経営していると、喧嘩が絶えないという悩みを抱えるケースは非常に多いです。

その大きな理由は、業務上のストレスを互いにぶつけやすい環境だからです。家庭と職場の境目がなく、疲れている時ほど相手に厳しくなってしまいます。さらに、価値観や判断基準が違う場面で衝突が起こりやすく、些細な意見の食い違いがエスカレートしてしまいます。

例えば、仕入れ先の選定や新メニューの導入など、経営方針を巡って議論になると、どちらも引かず、話が平行線になることもあります。これが毎日のように続くと、精神的にも疲弊してしまいます。

このような状況を避けるには、お互いの強みを活かした役割分担をすることが大切です。また、感情ではなく「店舗のために」という視点で話すことで、冷静に協力し合うことができるようになります。

飲食店経営 疲れた人に必要な選択肢

- 黒字になる までの長い道のり

- ワークライフバランスの崩壊リスク

- デジタル化と省力化で改善は可能?

- 再起をかけた居抜き売却のすすめ

- M&Aで飲食店経営に終止符を打つ方法

- 飲食店経営 疲れたと感じた時に知っておきたい15の現実と選択肢

黒字になる までの長い道のり

飲食店経営が黒字化するまでには、想像以上の時間と労力がかかるのが現実です。

どれだけ魅力的なコンセプトや好立地を備えていても、実際に利益を出すまでには段階的な準備と継続的な改善が必要となります。

まず、開業初期には設備投資、仕入れ、人件費、広告費など多額の初期費用が発生するため、しばらくは赤字を前提とした経営になりがちです。想定以上に収支が厳しく、軌道に乗るまでに1年〜2年かかるケースも少なくありません。

さらに、ようやく売上が安定してきても、原材料費や光熱費、家賃などの固定費が重くのしかかり、帳簿上は黒字でも実際には資金が残らないという状況に直面することもあります。スタッフの急な退職やトラブルにより、思わぬ出費が発生することも経営を圧迫します。

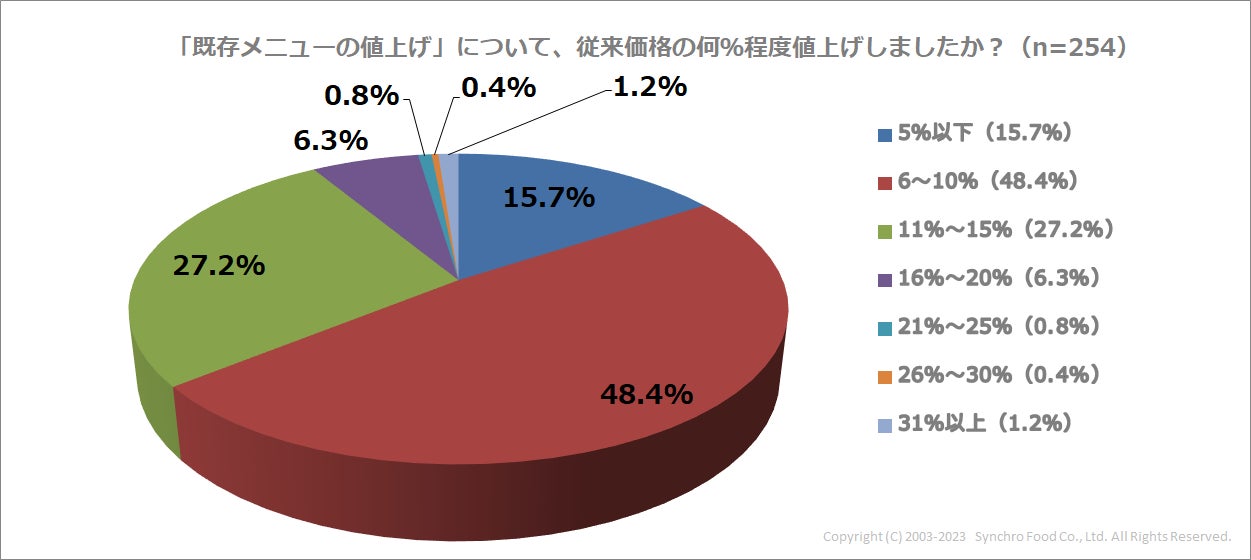

ヤフーニュースによりますと、このような厳しい経営環境の影響を受け、飲食業の倒産は増加傾向にあります。2024年度(4月~2月)だけで倒産件数は907件に達し、1989年度以降で最多だった前年(930件)を上回る見通しです。特に、負債1億円未満の小規模・零細店舗が全体の9割を占めており、業種別では専門料理店や酒場・ビヤホール、バー・ナイトクラブなどの倒産が目立ちます。

また、物価高倒産も64件、人手不足関連の倒産も21件発生しており、単に売上だけでは解決できない構造的な問題が表面化しています。価格転嫁をすれば来店数の減少につながりかねず、どの店も慎重な判断を迫られているのが実情です。

このように、飲食店経営における黒字化は一夜にして実現するものではありません。事業の数字を地道に見直し、必要に応じて業態やメニューの見直しを行う柔軟さが求められます。また、時には撤退や業態転換、M&Aといった選択肢も視野に入れることで、経営者自身の心身と資金を守る判断につながるでしょう。

ワークライフバランスの崩壊リスク

飲食店経営をするうえで、ワークライフバランスが崩れるリスクは非常に高いといえます。

長時間労働が当たり前の環境では、心身の健康を維持すること自体が難しくなるからです。

特に経営者は、開店前の仕込みから閉店後の事務作業まで、自分の時間をほとんど確保できないことが多く、休みなく働き続けてしまいがちです。この状態が続くと、家庭生活や人間関係にも影響を及ぼし、仕事へのモチベーションすら失われるおそれがあります。

例えば、家族との時間が取れなかったり、趣味やリフレッシュの時間が持てない場合、仕事へのストレスがどんどん蓄積されていきます。そして結果として、ミスや接客トラブルが増え、さらに精神的負担が強くなります。

このような悪循環を防ぐには、人を育てて任せることや、営業時間の見直し、定休日の導入など、仕組みづくりが重要になります。限界を迎える前に働き方を見直すことが、持続可能な経営につながります。

デジタル化と省力化で改善は可能?

現場の負担を軽減しながら効率化を図るためには、デジタル化と省力化の取り組みが欠かせません。

今では多くの飲食店がITツールを導入し、業務の簡略化に成功しています。

例えば、オンライン予約システムやセルフオーダー端末、キャッシュレス決済の導入により、接客業務を削減しながら顧客満足度を保つことができます。さらに、在庫管理やシフト作成も専用アプリで自動化できるようになり、経営者の手間を大幅に減らせます。

一方で、導入コストや従業員のITリテラシーに課題を感じる店舗もあるでしょう。また、過度にデジタル化しすぎると、顧客との接点が減り、サービスの質が落ちてしまう可能性もあります。

このようなデメリットもあるため、自店にとって本当に必要なツールだけを選び、段階的に取り入れることが成功の鍵です。

再起をかけた居抜き売却のすすめ

飲食店経営に限界を感じているなら、店舗の居抜き売却という選択肢も視野に入れてみる価値があります。

これは単なる「撤退」ではなく、前向きな再スタートにつながる可能性があるからです。

居抜き売却とは、営業中の店舗を内装や設備ごと売却することを指します。この方法を使えば、原状回復のための工事費用を大きく削減できるほか、造作譲渡費として売却益を得られる場合もあります。さらに、空家賃の期間を短縮できるというメリットもあります。

ただし、売却価格の設定や契約内容には注意が必要です。過大評価してしまうと買い手がつかず、逆に安く手放すと再出発の資金が足りなくなる可能性があります。

売却を検討する際は、専門の仲介業者に相談することで、条件の良い取引につながりやすくなります。再出発の資金を確保し、次のステージへ踏み出すための手段として、居抜き売却を戦略的に活用するのが効果的です。

M&Aについての詳しい記事はコチラ↓

M&Aで飲食店経営に終止符を打つ方法

飲食店経営の限界を感じたとき、「M&A」という選択肢は、単なる閉店よりもずっと建設的な解決策となることがあります。

M&Aとは、飲食店の事業そのものを他社や個人に譲渡することを指します。これにより、スタッフやブランド、設備、顧客基盤をそのまま引き継ぐことができ、現オーナーは一定の対価を得たうえで経営から退くことが可能です。借入金の引き継ぎや法務手続きが整えば、比較的スムーズな退任が実現します。

例えば、業績は悪くないが後継者がいない、あるいは新規事業に集中したいといった場合には、M&Aは理にかなった出口戦略となります。また、買い手側にとっても、ゼロから開業するよりコストやリスクが少ないため、需要は高まっています。

ただし、条件の合う買い手を見つけるには時間がかかることがあるため、余裕を持って準備を始めることが重要です。仲介業者のサポートを受けながら、店舗価値を最大化する形でのM&Aを進めるのが理想的です。

飲食店経営 疲れたと感じた時に知っておきたい15の現実と選択肢

- 努力しても報われない瞬間が頻繁に訪れる

- 人手不足が経営者の負担を極端に増やす

- 利益率が低く売上があっても手元に残らない

- 家族との関係悪化が経営にも影響を及ぼす

- 営業と家庭の境界が曖昧になるとトラブルが増える

- 夫婦経営では感情の衝突が業務に直結しやすい

- 売上が安定しても黒字化には時間と工夫が必要

- 長時間労働が心身を蝕みワークライフバランスを崩す

- 趣味や家族との時間が奪われモチベーションが下がる

- デジタル化で業務効率が上がるが導入にはコストがかかる

- IT導入の失敗でサービス品質が低下することもある

- 居抜き売却は撤退コストを抑えて再出発資金を得られる

- 居抜きの価格設定に失敗すると損失につながる

- M&Aで事業を第三者に引き継ぐことで建設的な撤退が可能

- 適切な買い手を見つけるには早めの準備が必要