飲食店のM&Aを検討する際、「飲食 店 m&a 相場」というキーワードで情報収集を始める方は多いのではないでしょうか。実際、飲食店の経営権を譲渡する際の相場は一律ではなく、店舗の立地や業態、収益性によって大きく異なります。そのため、相場の実情を正しく理解することが非常に重要です。

本記事では、M&Aを成功に導くために知っておくべき基礎知識として、まず「EBITDAについて知っておきたい基礎」をわかりやすく解説します。また、「飲食店 売却したいと考えたら最初にすること」についても丁寧にご紹介し、売却準備に必要なポイントを整理します。

さらに、誰が飲食店を買いたいと考えているのか、その具体像にも触れながら、売却の方向性を見極めるヒントを提供します。そして最後に、「相場を見極めるための専門家の活用方法」についても紹介し、適正価格での取引を実現するためのステップをお伝えしていきます。

飲食店M&Aにおける相場感をつかみたい方は、ぜひ本記事を通して全体像を把握してください。

記事のポイント

- 飲食店のM&A相場が変動する要因とその背景

- 売却時に必要な準備や注意点

- 買い手の傾向やM&A市場の現状

- 相場を正しく把握するための専門家の活用方法

飲食 店 m&a 相場の基本をわかりやすく解説

- 譲渡 相場の実情とは

- 個人でも可能?条件を整理

- オーナーチェンジの流れと注意点

- 売却したいと考えたら最初にすること

- 居抜き売却のメリットと注意点

譲渡 相場の実情とは

飲食店 M&A 相場は、一律に決まっているわけではなく、店舗の立地、業態、収益性といった要素によって大きく変動します。例えば、都市部の駅近にある繁盛店であれば、数百万円から数千万円の価格がつくことも珍しくありません。

こうした相場を見極める際に重視されるのが、「EBITDA」などの利益指標や、過去の売上推移です。単純に設備の価値や内装費だけで価格が決まるわけではないため、帳簿上のデータと実際の運営状況が一致しているかどうかを確認することが不可欠です。

また、相場を把握せずに譲渡を進めてしまうと、本来得られるはずだった金額よりも大幅に安い価格で手放してしまうリスクもあります。専門家に相場の査定を依頼することで、適正価格での交渉が可能になります。

実例についての詳しい記事はコチラ↓

個人でも可能?条件を整理

飲食店のM&Aは法人間で行われるものと思われがちですが、個人事業主による売却や購入も十分に可能です。特に昨今では、小規模な飲食店を中心に、個人同士のM&Aが増加傾向にあります。

個人が売却する場合に必要な準備とは

まず、財務の整理が大前提です。帳簿、確定申告書、売上推移などをきちんと整えておくことで、買い手側に安心感を与えられます。過去の経営データが透明であればあるほど、交渉はスムーズになります。

また、店舗設備の状態確認やメンテナンスも重要です。設備が老朽化していれば、最低限の修繕を行っておくことで、評価額アップにつながるケースもあります。

さらに、リース契約や従業員の対応も事前に整理しておくべきポイントです。設備や物件がリース契約中である場合、譲渡の条件を貸主と確認する必要があります。従業員が在籍している場合は、引き継ぎの可否を明確にし、マニュアルや業務フローの整備も進めておくと良いでしょう。

実際に個人M&Aはどう行われているか

いくつかの実例を見てみると、カフェやラーメン店、居酒屋など、小規模業態のM&Aが多い傾向にあります。

- カフェの売却事例:地方都市のカフェを、独立志向の女性が約300万円で買収。居抜きでの譲渡により、初期費用を大きく抑えることができた。

- ラーメン店の買収事例:脱サラした元会社員が、人気ラーメン店を約500万円で買収。レシピや営業ノウハウも一部引き継ぎ。

- 居酒屋のM&A事例:夫婦経営の個人店舗を、飲食経験のある個人が購入。屋号を変えずに営業を継続し、地域の常連客を維持。

これらの事例に共通しているのは、初期投資の安さと店舗の継続性への魅力です。特に居抜き物件の場合、内装や厨房設備がそのまま使えることから、開業コストを抑えたい個人にとっては大きな利点となります。

注意点とアドバイス

M&Aを成功させるためには、客観的な価格評価が欠かせません。自己判断で値付けすると、相場からかけ離れた金額となり、買い手が現れないリスクがあります。そのため、M&A仲介会社や税理士など、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

また、買い手の多くは「運営がすぐに始められるかどうか」を重視します。売却時には、引き継ぎ期間やサポート体制を明示しておくと、交渉の後押しになります。

オーナーチェンジの流れと注意点

飲食 店 M&A 相場において、オーナーチェンジは重要な取引形態の一つです。店舗の運営主体が別の個人や法人へ引き継がれるプロセスであり、単なる経営者交代にとどまらず、契約関係や資産の移転も伴います。そのため、手続きには慎重な対応が求められます。

一般的な進行としては、「情報収集・条件交渉 → 契約締結 → 引き継ぎ準備 → 営業開始」という流れになります。内装や設備の状態確認、既存スタッフの継続雇用、賃貸契約の名義変更など、多くの確認事項があります。

特に注意したいのは、「契約条件の認識違い」や「情報開示不足」によるトラブルです。売主との信頼関係だけに依存せず、M&A仲介会社や行政書士などの専門家を介入させることで、法的なリスクを未然に防ぐことができます。

売却したいと考えたら最初にすること

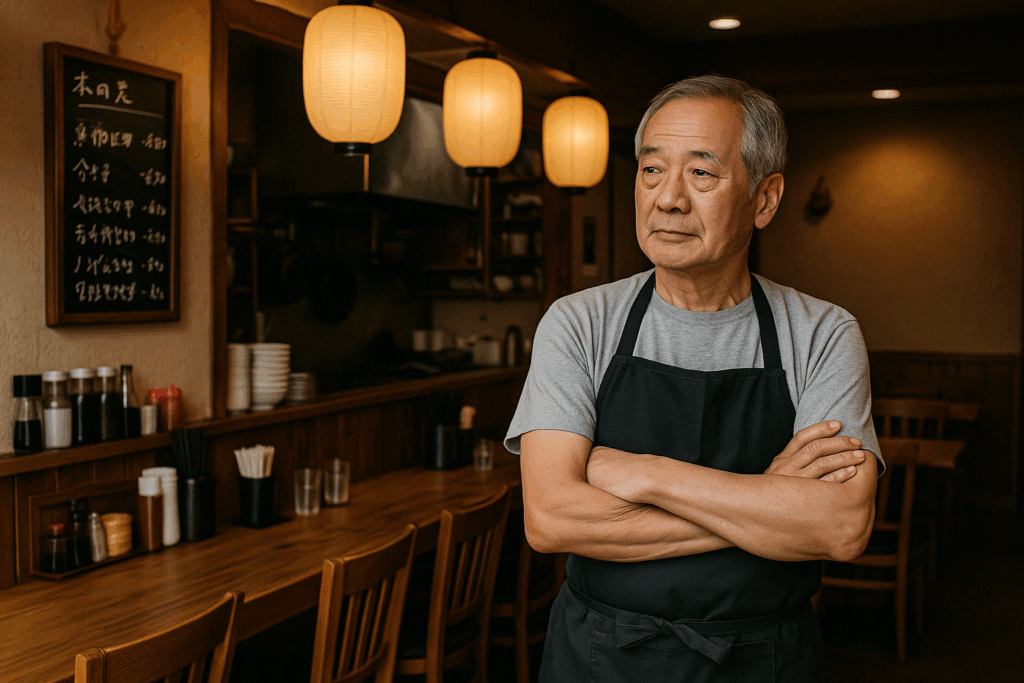

飲食店の売却を検討し始めたとき、最初に行うべきことは「自店舗の価値を正しく知ること」です。売却価格の相場感がわからないままでは、交渉もうまくいきませんし、買い手の信頼も得づらくなります。

まずは、自店の収益状況や立地、設備の状態、スタッフ構成などを整理しましょう。その上で、飲食業界に特化したM&A業者へ無料査定を依頼すると、客観的な価値が見えてきます。

この段階で重要なのは、感情を挟まず冷静に判断することです。長年経営してきた店舗であっても、収益が伴っていなければ評価は下がります。また、今後の引き継ぎ体制や希望条件も事前に整理しておくと、スムーズに次のステップへ進めます。

昨年度の納税証明書と売上帳簿をご用意いただければ、スムーズにご相談いただけます。

詳しい内容は、【M&Aの窓口】までお気軽にご相談ください。

居抜き売却のメリットと注意点

飲食 店 M&A 相場を把握するうえで、居抜き売却という手法は非常に重要な選択肢のひとつです。居抜き売却とは、厨房機器や内装をそのままの状態で次のオーナーに譲渡する方法であり、M&A市場でも需要の高い取引形式です。

この方法には、売却側にとって撤退費用を抑えられるというメリットがあり、買い手にとっても開業までの初期コストを大幅に削減できる利点があります。特に営業許可がそのまま使えるケースでは、スピーディーな事業スタートが可能になります。

また、立地条件が良く、設備の状態が比較的新しい店舗であれば、相場以上の価格で売却できる可能性もあります。ただし、注意点も少なくありません。設備の不具合や老朽化がある場合は買い手の印象を悪くし、賃貸契約にオーナーチェンジが含まれていないと、譲渡自体が不成立になる恐れもあります。

このようなリスクを避けるには、あらかじめ不動産オーナーとの交渉や設備点検を行い、売却条件を整理しておくことが求められます。M&Aを成功させるには、こうした準備もまた相場に見合った価値を引き出すための大切な要素となります。

飲食 店 m&a 相場に影響する要素とは

- 高く売れる飲食店はどんな店舗?

- EBITDAについて基礎

- 買いたい人は誰なのか?

- M&Aにかかるコストと期間の目安

- 相場を見極めるための専門家の活用方法

高く売れる飲食店はどんな店舗?

飲食 店 M&A 相場において高値で売却される飲食店には、いくつかの共通点があります。まず注目すべきは「利益が安定していること」です。年間を通じて黒字を維持している店舗は、買い手にとってもリスクが少なく、魅力的に映ります。

さらに、立地の良さも重要な要素です。駅から徒歩圏内、商業施設が集まるエリアなどは、将来的な集客も見込めるため評価が高くなります。加えて、厨房設備が整っている、従業員が継続勤務できる体制が整っているなど、引き継ぎやすい環境が整っている店舗も好まれます。

一方、赤字が続いていたり、改修が必要な状態の店舗では、どうしても評価が下がります。そのため、売却を検討している場合は、事前に改善できる点を見直すことが、より高い価格での売却につながります。

EBITDAについて基礎

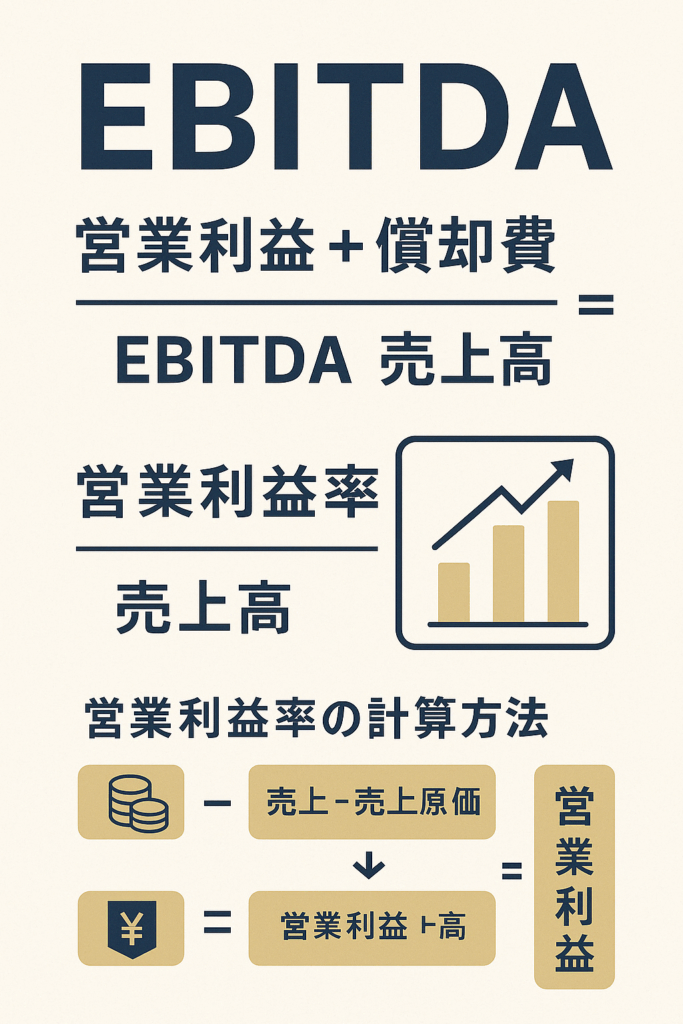

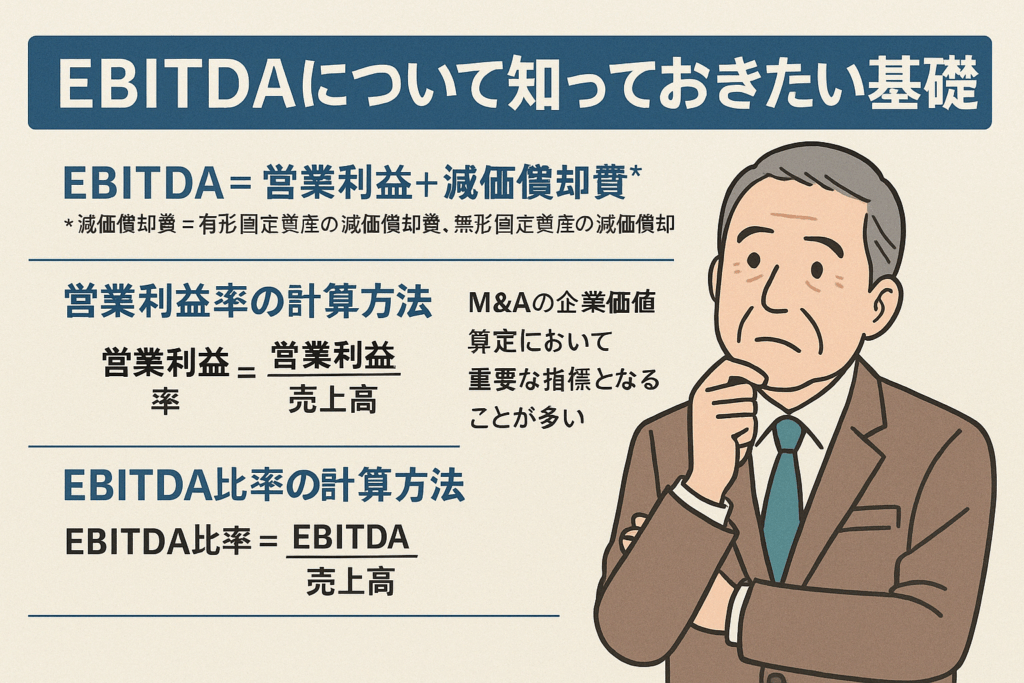

飲食 店 M&A 相場において基本になるEBITDAとは、「利払い・税引き・償却前利益」のことを指し、飲食店の経営状況を評価するうえで非常に重要な指標です。営業活動による現金収支を示すため、純利益よりも実態に近い経営の健全性を表す数字といえます。

例えば、設備投資が多い年や一時的な赤字が出た年であっても、EBITDAがプラスであれば本業での利益体質があると判断できます。M&AにおいてはこのEBITDAを基に、買収価格の目安(=企業価値)を算出するのが一般的です。

このため、店舗売却を考える際は、単に売上や利益だけを見るのではなく、EBITDAを通じてどれだけ安定したキャッシュフローを生んでいるかを意識することが重要です。会計の知識がなくても、税理士やM&A仲介会社に相談すれば、算出と分析をサポートしてもらえます。

買いたい人は誰なのか?

飲食店を買いたいと考えているのは、法人だけではありません。実際には、個人事業主やこれから独立を目指す会社員、すでに複数店舗を展開している飲食チェーンなど、幅広い層が存在します。

PRTIMESの記事によりますと、M&A業界では数少ない飲食店専門M&Aサービス「飲食M&A by飲食店.COM」は、2016年12月よりサービス提供を開始し、2022年4月27日には買い手登録者数が5,000件を突破したとされています。新型コロナウイルスの影響が続く中でも、飲食事業の買い手が減少していない背景には、以下のような理由があるとされています。

1つ目は、「アフターコロナを見据えて」、感染症収束後の需要回復を想定し、今のうちに店舗を取得しておきたいという動き。

2つ目は、「新たな業態とそのノウハウに対する底堅いニーズ」があること。これは、既存の事業にない魅力的な業態やストーリー性のある店舗を取り込む目的です。

そして3つ目は、「名店(個店)への注目が高い」点です。大規模チェーンよりも、地域密着型の安定した個店を評価する傾向が強まっています。

こうした傾向の中で特に増えているのが、リスクを抑えながら開業したいと考える個人の買い手です。新規出店よりもコストや時間を削減できるため、既存店舗のM&Aを選ぶケースが多く見られます。一方、多店舗展開を目指す法人は、すでに一定の売上がある店舗を買収し、ブランド力を高める狙いで動いています。

また、海外から日本の飲食市場に参入したいと考える外国人投資家の動きも増加傾向にあります。このように、誰が買い手になり得るのかを把握することで、売却活動の方向性も明確になります。

M&Aにかかるコストと期間の目安

飲食店M&Aを進めるにあたり、費用と時間の目安を知っておくことは非常に重要です。まず、コストに関しては、仲介手数料や契約関連の費用が中心となります。一般的には、譲渡価格の3〜5%程度が仲介業者への報酬として設定されていることが多いです。

このほか、登記費用、税理士や弁護士への報酬、場合によっては不動産関連の契約費なども発生します。事前に見積もりを取得し、費用全体を把握しておくことがトラブル回避につながります。

期間については、案件の内容によって差があるものの、一般的には2〜6カ月が目安です。条件交渉に時間を要する場合や、賃貸契約の引き継ぎに調整が必要な場合は、さらに長引くこともあります。スムーズな進行を望むなら、専門家を早い段階で介入させるのが得策です。

相場を見極めるための専門家の活用方法

飲食店の売却を成功させるには、適切な相場を把握することが欠かせません。しかし、業界に詳しくない状態で適正価格を見極めるのは難しいのが実情です。そこで役立つのが、M&A仲介会社や会計士、税理士などの専門家です。

彼らは過去の取引事例や収益データをもとに、第三者の視点から店舗の価値を評価します。これにより、相場から大きく外れた価格で売却してしまうリスクを避けることができます。特にM&A仲介会社であれば、買い手候補とのマッチングや契約交渉も一括で対応してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。

なお、専門家の選定は慎重に行いましょう。実績や対応範囲、費用体系などを比較したうえで、自店舗に合ったサポートが受けられるパートナーを選ぶことが大切です。

飲食 店 m&a 相場を理解するための15のポイントまとめ

- 相場は立地や店舗規模、業態によって大きく変動する

- 都市部の繁盛店は数百万円~数千万円で売買されることがある

- EBITDAなど利益指標が価格算定の重要な要素になる

- 設備や内装の状態も査定額に影響を与える

- 個人経営の小規模店舗にも一定の需要がある

- 居抜き売却は初期費用を抑えたい買い手に人気がある

- 経営権譲渡には賃貸契約の再確認が必要

- 売却準備として帳簿や確定申告書の整備が必須

- スタッフの引き継ぎ可否が価格に影響を与える場合がある

- 店舗の収益性や売上推移が評価基準になる

- M&A仲介業者を活用することでスムーズな取引が可能になる

- 契約条件の不一致がトラブルの原因になりやすい

- 居抜き物件ではリース条件もあらかじめ確認しておくべき

- 売却価格は専門家に査定を依頼して客観的に把握するのが望ましい

- オーナーチェンジ時は法的リスクの確認が欠かせない

🍜 お店の売却や引継ぎをお考えの方へ

「誰に相談したらいいかわからない」そんな時は、M&A専門の無料相談窓口をご活用ください。

あなたのお店の価値を、一緒に見つけていきましょう。