ラーメン業界では今、事業承継や売却を目的としたM&Aが注目を集めています。この記事では、「ラーメン M&A 事例」と検索した方に向けて、業界全体の変化や成功事例をもとに、現状と今後の動きをわかりやすく解説します。

まず、ラーメン業界の現状と市場動向では、新規参入の多さと競争の激しさについて触れ、続くラーメン業界 今後の展望とはのパートでは、消費者ニーズの変化や業界再編の流れを取り上げます。さらに、有名店に見るラーメン買収の実例を紹介しながら、成功の鍵や買収側の狙いにも迫ります。

また、弟子がいない問題とM&Aの関係についても取り上げ、後継者不在が事業継続に与える影響とM&Aによる解決策を紹介します。あわせて、個人店でも売れるのかを検証し、小規模店舗の売却可能性にも焦点を当てます。

記事の後半では、ラーメン業界ニュースの動向分析をもとに、現在進行中の業界トレンドを解説し、ラーメン買収で注目される条件からは、買い手が重視するポイントを具体的に紹介します。

ラーメン店を売りたい方、買いたい方、あるいは業界動向を知りたい方にとって、本記事はM&A成功へのヒントとなるはずです。

記事のポイント

- ラーメン業界におけるM&Aの現状と背景

- 実際に行われたラーメンM&A事例の内容と目的

- 個人店や有名店が売却対象となる条件

- 後継者問題や業界再編におけるM&Aの役割

ラーメン M&A 事例と業界の今

- 市場動向

- 業界 今後の展望とは

- 有名店に見るラーメン買収の実例

- 弟子がいない問題とM&Aの関係

- ラーメン直久売却の背景を解説

市場動向

現在のラーメン業界は、新規参入が相次ぐ一方で、廃業に追い込まれる店舗も多く、競争の激しい環境にあります。毎年のように新しい店舗が登場し、各店が独自の味やサービスで差別化を図っています。

このような動きの背景には、ラーメンが比較的少ない初期投資で開業できる点があります。小規模であっても繁盛すれば安定した収益が見込めるため、個人経営者や他業種からの参入が後を絶ちません。

ただ、店舗数が増えるほど地域内での競争は激化し、価格競争や顧客の奪い合いが起きやすくなります。また、原材料費の高騰や人件費の上昇も、収益構造に大きな影響を与えている要因です。

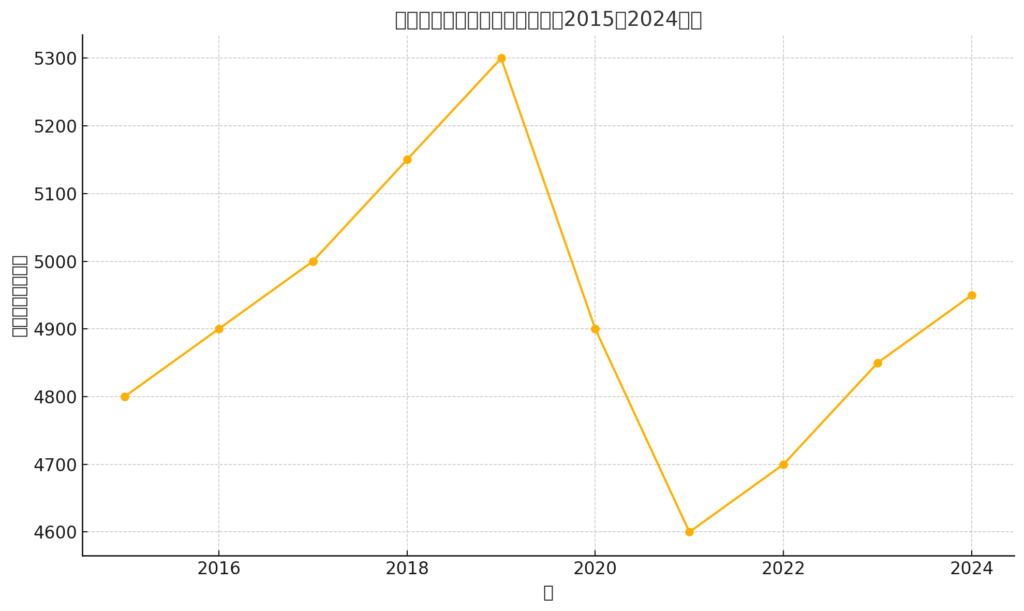

一方、2023年の市場規模は約4,600億円とされており、コロナ禍以前の水準まで回復しました。将来的には5,000億円を超えると予測されており、消費者ニーズの広がりとともに再び成長が期待されています。

つまり、ラーメン業界は安定と変動が混在する市場であり、参入には事前の市場分析と独自性の確保が不可欠です。

業界 今後の展望とは

ラーメン業界は今後、多様化する消費者のニーズに対応できるかどうかが鍵となります。従来の低価格志向に加えて、品質や健康志向へのニーズが強まってきているからです。

例えば、1杯1,000円を超える高級志向のラーメンが都市部を中心に支持を得ており、素材へのこだわりや限定メニューを打ち出す店舗も増えています。これにより、単なる食事の提供から“体験型”の飲食へと変化していると言えるでしょう。

一方で、外食全体のコスト増加や人手不足は引き続き課題です。これを受けて、店舗運営の効率化や自動調理システムの導入など、テクノロジーを活用した運営手法にも注目が集まっています。

また、業界再編の動きも加速しており、個人経営店のM&Aや大手による新規ブランド展開などが活発になる可能性も高いです。将来的には、立地や価格だけでなく、「ブランド力」と「独自性」が重要視されるようになるでしょう。

有名店に見るラーメン買収の実例

ラーメン屋の M&Aでは、すでに複数の有名店が買収や事業譲渡の対象となっており、その事例からは業界の変化と戦略のヒントが見えてきます。

たとえば、「直久」を展開するフククルフーズの子会社が、鉄人化計画によって買収されたケースでは、飲食とエンタメの複合ビジネスが背景にありました。こうした買収は、ただの店舗運営ではなく、ブランド価値や他業種とのシナジーを重視した動きと言えるでしょう。

他にも、吉野家HDによる「せたが屋」や製麺会社の買収なども挙げられます。これらのケースでは、商品開発力や調達ネットワークの強化が目的であり、既存のリソースを活かした新たな展開を見越した戦略的M&Aです。

つまり、有名店が買収される背景には、ブランド力・安定した顧客層・運営ノウハウといった価値が存在しており、買い手側の事業強化に直結しています。

弟子がいない問題とM&Aの関係

ラーメン屋の M&A多い理由としてラーメン店の多くは、職人技によって味が守られてきました。しかし、近年では「弟子がいない」「技術を継ぐ人がいない」といった課題が顕在化しています。

これは特に、個人経営や家族経営の老舗において深刻で、店主の高齢化とともに「閉店するしかない」という選択に迫られるケースも少なくありません。

ここで注目されるのがM&Aです。弟子に継がせることができない場合でも、M&Aを活用すれば、店のブランドやレシピ、従業員をそのまま引き継ぐことが可能です。結果的に、閉店ではなく「譲渡」という形で事業を次の世代へつなげることができます。

ただし、レシピや仕入先、常連顧客との関係性などを明文化・データ化しておかないと、買い手が見つかりにくくなる可能性もあるため、準備が重要です。

このように、弟子がいない問題に対する現実的な解決策として、M&Aは注目されています。

ラーメン直久売却の背景を解説

ラーメン屋の M&A事例の中で有名店のラーメンチェーン「直久」は、創業100年を超える歴史を持ち、1都3県に約20店舗を展開する老舗ブランドです。2020年には「鉄人化計画」によってM&Aが実施され、全株式が取得されました。

この売却の背景には、親会社であるフククルフーズが直面していた事業整理の必要性や、資本体力の問題があると考えられます。飲食業界全体の競争激化により、個別ブランドの維持が難しくなっていたのです。

一方で、買収した鉄人化計画は、カラオケと飲食を組み合わせた複合店舗戦略を進めており、直久のラーメン事業を取り込むことでメニューの多様化や収益性の強化を図ろうとしたと見られます。

このように、直久の売却は、売り手・買い手双方にとって戦略的な意味を持ったものであり、M&Aによって新たな可能性を模索した事例と言えるでしょう。

ラーメン M&A 事例に学ぶ成功の鍵

- 個人店でも売れるのかを検証

- M&Aする店の傾向とは

- 動向分析

- 注目される条件

- 業界の今後とM&Aの活性化

- ラーメン M&A 事例から見る業界動向の総まとめ

個人店でも売れるのかを検証

ラーメン屋の M&Aでは、個人経営の店舗でもM&Aが成立するケースが増えています。これまで事業譲渡は主にチェーン店などの中堅規模以上の企業が対象とされがちでしたが、近年は個人店の売却にも関心が高まっています。

背景には、既存設備やスタッフをそのまま引き継げるメリットがあります。新たに開業するよりもコストや時間を抑えて店舗を取得できるため、飲食業への新規参入を検討する企業や個人にとって、個人店の買収は非常に魅力的な選択肢となっています。

たとえば、駅近の好立地にある人気ラーメン店や、長年にわたり地域に根差した営業を続けている店舗は、集客力がすでにあるため、買い手からの評価も高くなります。ただし、財務状況や衛生面、契約関係の整理が不十分であると買収が見送られることもあるため、売却前の準備が重要です。

このように、個人店であっても条件次第では十分に売却可能であり、M&Aの対象として注目されています。

M&Aする店の傾向とは

ラーメン屋のM&Aで買収されやすい店舗には、いくつかの共通点が見られます。第一に挙げられるのは「立地の良さ」です。駅近や幹線道路沿いなど、集客が見込める場所にある店舗は、買い手にとって魅力的です。

次に重要なのが「ブランド力や認知度」です。メディアに取り上げられたことがある、ラーメンの大会で受賞歴がある、SNSで人気があるといった実績は、高い評価につながります。また、営業年数が長く、固定客が付いていることも大きなポイントです。

一方で、厨房設備やレシピ、従業員の継続雇用体制が整っているかどうかも見られます。これらが不透明な場合、運営に支障が出る可能性があるため、マイナス要因になりかねません。

このように、ラーメン店のM&Aでは、売上や利益だけでなく、店舗運営に関わるさまざまな要素が総合的に評価されます。

動向分析

最近のラーメン業界ニュースには、事業譲渡や買収の話題が数多く登場しています。こうした報道は業界の構造が変化していることを表しており、単なる飲食業の枠を超えたビジネスとして注目されている証拠です。

たとえば、老舗ブランドの買収や、地方の人気店が全国展開するチェーンに吸収されるニュースは、頻繁に取り上げられるようになりました。また、関連業種である製麺会社やスープ開発企業への資本参加も増えており、川上から川下まで一貫した事業戦略が進んでいます。

一方、倒産に関する報道も少なくありません。これは、競争の激化や人件費・原材料費の高騰が背景にあります。こうした情報は、業界の現状を知る上で重要な参考材料になります。

したがって、M&Aを検討する際には、こうしたニュースを通じて業界全体の動向を把握しておくことが有効です。

注目される条件

ラーメン屋の M&Aにおいて、買い手が特に重視するのは「事業の安定性」と「再現性」です。これは、味の再現が可能であるか、従業員やオペレーションが一定のレベルで維持されているか、という点に関わってきます。

具体的には、明文化されたレシピの有無や、仕入先との継続的な契約があるかどうかがポイントです。特定の職人や店主に依存しているスタイルだと、引き継ぎ後に味やサービスの品質が下がるリスクがあるため、評価は低くなる傾向にあります。

さらに、立地や設備の状態、衛生管理の状況、近隣環境との関係性(苦情の有無など)も確認されます。これらの条件が揃っていれば、買い手としては安心して店舗を引き継ぐことができるでしょう。

つまり、ラーメン店の買収では「今だけでなく、今後も安定して運営できるかどうか」が最大の焦点となります。

業界の今後とM&Aの活性化

今後のラーメン業界では、事業の継続を目的としたM&Aがさらに加速することが予想されます。背景にあるのは、経営者の高齢化や後継者不足といった社会的な課題です。

これまでは「店主が引退する=閉店」という図式が一般的でしたが、最近では「事業譲渡」という選択肢を取る経営者が増えてきました。M&Aを通じて店舗の味や雰囲気を残しながら、新たな運営者にバトンを渡すという形です。

また、買い手にとってもメリットがあります。ゼロから店舗を作るより、すでに運営実績のある店を引き継ぐ方が、費用・時間・リスクの面で効率的です。そのため、飲食業界の経験者はもちろん、異業種からの参入も進んでいます。

このように、M&Aは単なる売却手段ではなく、ラーメン業界全体の構造を変える動きとして注目されており、今後も活発な取引が続くと見込まれます。

ラーメン M&A 事例から見る業界動向の総まとめ

- ラーメン業界は新規参入が多く競争が激化している

- 初期投資の低さから個人や他業種の参入が増加

- 原材料費や人件費の高騰が収益圧迫の要因となっている

- 市場規模は回復傾向で今後も成長が期待されている

- 消費者ニーズは低価格から高品質・体験型へとシフト

- テクノロジーを活用した店舗運営が注目されている

- ブランド力のあるラーメン店は買収の対象になりやすい

- 有名店の買収にはシナジー効果やブランド強化の狙いがある

- 後継者不足による閉店リスクをM&Aが解決するケースが多い

- 「直久」の売却は戦略的なM&Aとして注目された事例

- 個人経営店でも立地や人気次第で売却は十分可能

- ラーメンM&Aではレシピや人材の継承体制が重要視される

- 業界ニュースからはM&Aの活発化と再編の兆しが読み取れる

- 買収では「再現性」と「安定運営」が重要な評価ポイント

- M&Aは業界構造を変える手段として今後さらに広がる見通